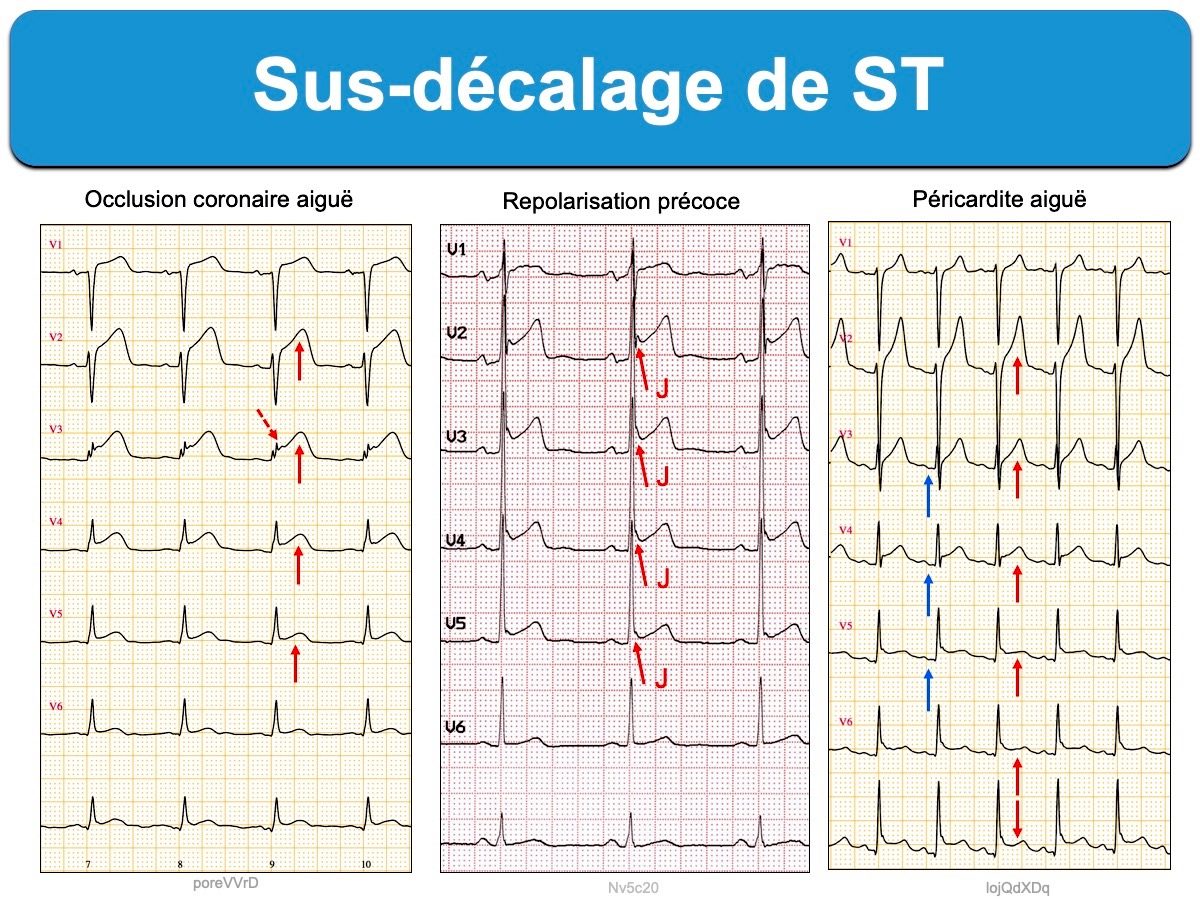

Déviation du segment ST au-dessus de la ligne de base. L’amplitude de la déviation se mesure à la fin du QRS, au niveau du point J, par comparaison avec la fin du segment PR ou la ligne Q-Q.

Étiologies physiologiques

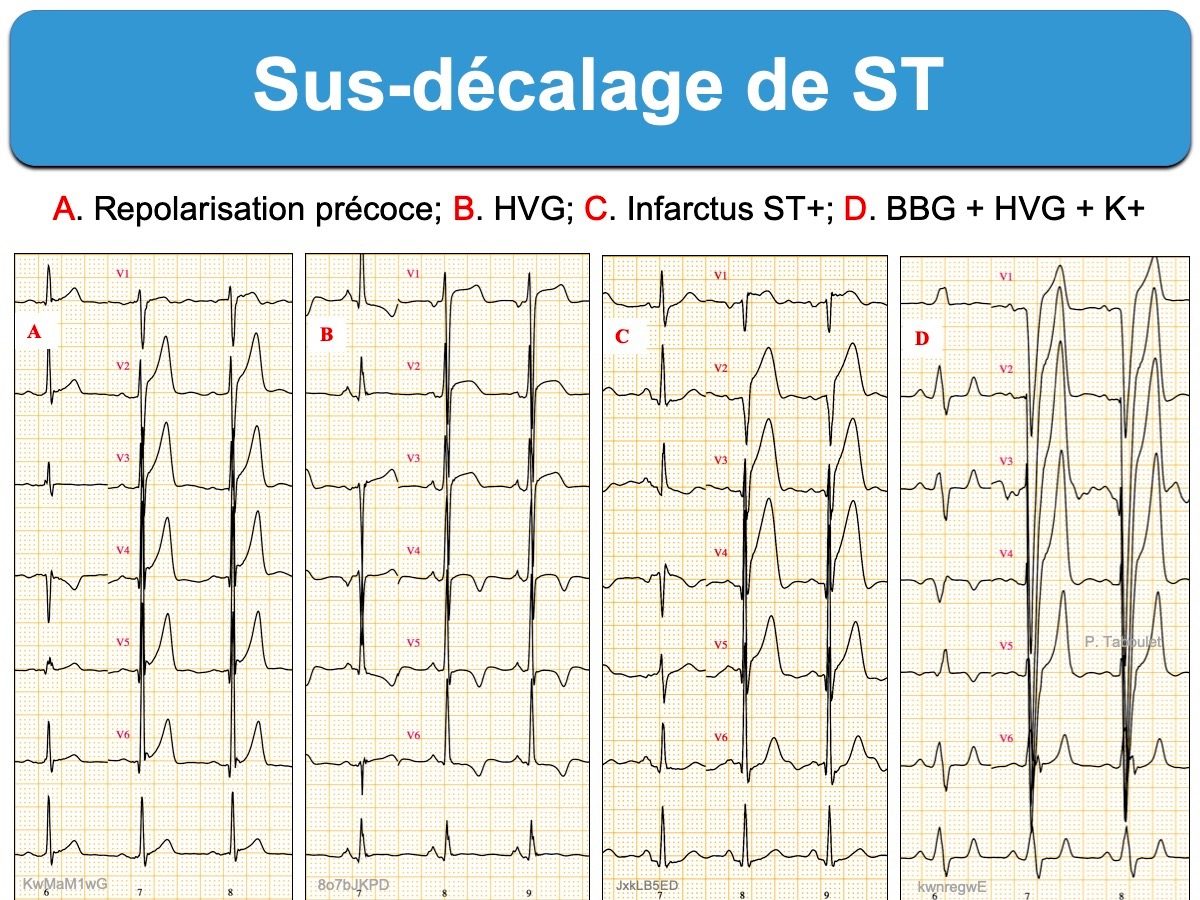

La très grande majorité des sujets sans cardiopathie présentent un sus-décalage de ST (ST+) physiologique sur l’ECG dont l’amplitude varie selon l’âge, le sexe et les dérivations (cf. variantes normales de repolarisation). Ainsi, un sus-décalage de ST < 0,1 mV » (0,1 mV = 1 mm) est normal, tout comme un sus-décalage de ST en V2-V3 < 0,2 mV chez l’homme (< 0,25 mV avant 40 ans) ou < 0,15 mV chez la femme (en l’absence d’argument clinique ou d’anomalies ECG évocatrices de pathologie spécifique). Un sus-décalage de ST physiologique peut atteindre 3-4 mm en V2-V3 chez des hommes jeunes, en particulier d’origine africaine, lorsque les QRS sont amples (cf. Repolarisation précoce) [2]. Il est en fait impossible d’interpréter les millimètres d’un sus-décalage sans analyser au préalable les QRS [3].

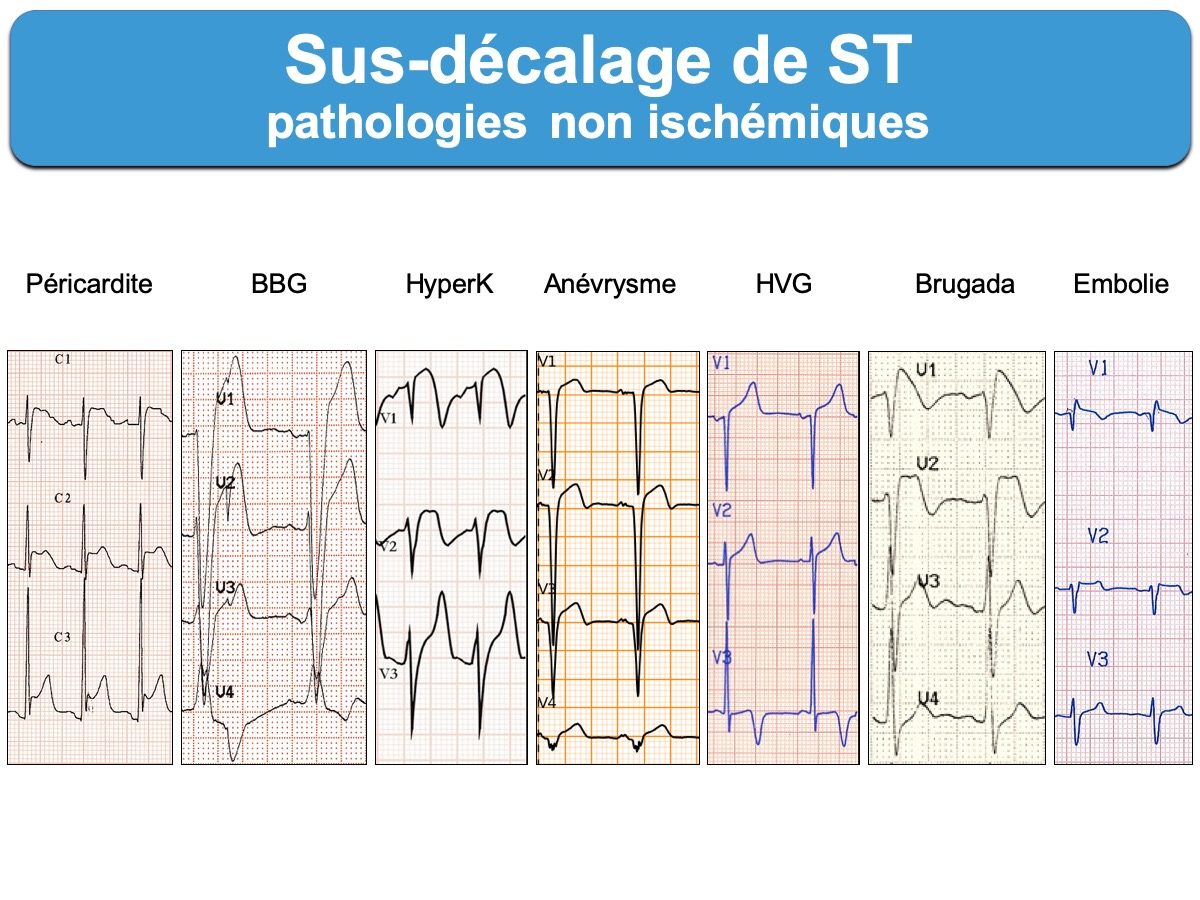

Étiologies pathologiques

Les étiologies sont nombreuses :

Démarche diagnostique

En situation clinique évocatrice d’ischémie myocardique ou syndrome coronaire aigu, la démarche doit être rigoureuse et combine la recherche d’éléments cliniques et ECG pour ou contre une étiologie ischémique (cf. ECG en situation ischémique). Pour cela il faut :

- connaître les circonstances cliniques et le terrain (sexe, âge, sport, ethnie…)

- préciser le rythme, la fréquence cardiaque et la conduction intracardiaque

- étudier la relation entre dépolarisation et repolarisation afin d’envisager une anomalie secondaire de la repolarisation. En effet, des complexes QRS amples [3], un bloc de branche gauche, une hypertrophie ventriculaire, une préexcitation ou un rythme électroentraîné expliquent de nombreux ST+.

- préciser l’amplitude du sus-décalage au niveau du point J (0,1 mV = 1 mm), sa courbe (concave ou non concave), sa proportionnalité avec l’onde R ou l’onde S et rechercher une onde J afin d’envisager une variante de repolarisation ventriculaire.

- définir le territoire électrique concerné (concordant ou diffus).

- rechercher des complexes QRS modifiés par l’ischémie, un sous-décalage de ST en miroir, des anomalies de l’onde T ou des troubles du rythme en faveur d’une ischémie coronaire, infarctus ST+, anévrisme ventriculaire.

- comparer le tracé avec des ECG antérieurs ou multiplier les tracés pour étudier l’évolution du segment ST (ex. de quart d’heure en quart d’heure) afin d’en préciser le caractère ancien, stable ou dynamique des anomalies et faire éventuellement un test à la trinitrine en situation clinique compatible avec un syndrome coronaire aigu (cf. ECG en situation ischémique).

- rechercher en cas de complexes QRS larges (bloc de branche gauche, hypertrophie ventriculaire, faisceau accessoire, rythme infranodal ou rythme électroentraîné) une perte de la discordance appropriée

- rechercher l’existence d’anomalies spécifiques d’une étiologie non ischémique (ex. péricardite, takotsubo, Brugada, hyperkaliémie, embolie pulmonaire avec ST+.…)

- enfin proposer une hypothèse « électrocardiographique » qu’il faut confronter avec la clinique et parfois d’autres examens complémentaires (cf. ECG : lecture, analyse et synthèse). Un traitement médical, parfois urgent, découle de la réponse.

Vidéos YouTube (Taboulet P) : SCA vidéos formations

- ECG du syndrome coronaire aigu. Prérequis et définitions.

- ECG du SCA. Diagnostics différentiels. Variantes de Repolarisation.

- Les ECG non ST+ avec occlusion coronaire ou « équivalents ST+ »

- Les ECG du SCA. Raisonnement médical combinant clinique et ECG.

- Qu’est-ce qui me fait penser à un SCA… ou non ? TUC 2013 (Paris)

- Maladie coronaire. Au-delà du basic. Partie 1.

- Maladie coronaire. Au-delà du basic. Partie 2.

- Maladie coronaire. Au-delà du basic. Partie 3.

- Lequel de ces 4 ECG témoigne d’un SCA ?

- SCA. Raisonnement médical combinant clinique et ECG

[1] Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, Chaitman BR, Bax JJ, Morrow DA, White HD; Executive Group on behalf of the Joint European Society of Cardiology (ESC)/American College of Cardiology (ACC)/American Heart Association (AHA)/World Heart Federation (WHF) Task Force for the Universal Definition of Myocardial Infarction. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction (2018). Circulation. 2018 Nov 13;138(20):e618-e651. (téléchargeable)

[2] Wang K et al. ST-segment elevation in conditions other than acute myocardial infarction. N Engl J Med 2003; 349(22): 2128-35. (téléchargeable)

In some healthy young people, especially in black men, the ST segment is elevated by 1 to 4 mm in the midprecordial leads as a normal variant (Kambara H, Phillips J. Long-term evaluation of early repolarization syndrome (normal variant RS-T segment elevation). Am J Cardiol. 1976 Aug;38(2):157-6.)

[3] Blog de S Smith. Two patients with chest pain, with QRS obscured: which was STEMI positive, and which had Occlusion MI?