Une onde T de reperfusion est une onde T dont l’axe attendu est inversé par rapport à l’axe du complexe QRS (cf. Onde T inversée) en rapport avec une désobstruction coronaire (cf. Reperfusion coronaire).

Rappel : l’axe de l’onde T est généralement proche de l’axe du complexe QRS (sauf bloc de branche, hypertrophie du ventricule…). Une onde T est donc généralement positive si le QRS est positif, fin et “non hypertrophié” ou large et une onde T est généralement négative si le QRS est négatif (sauf V1-V2-V3).

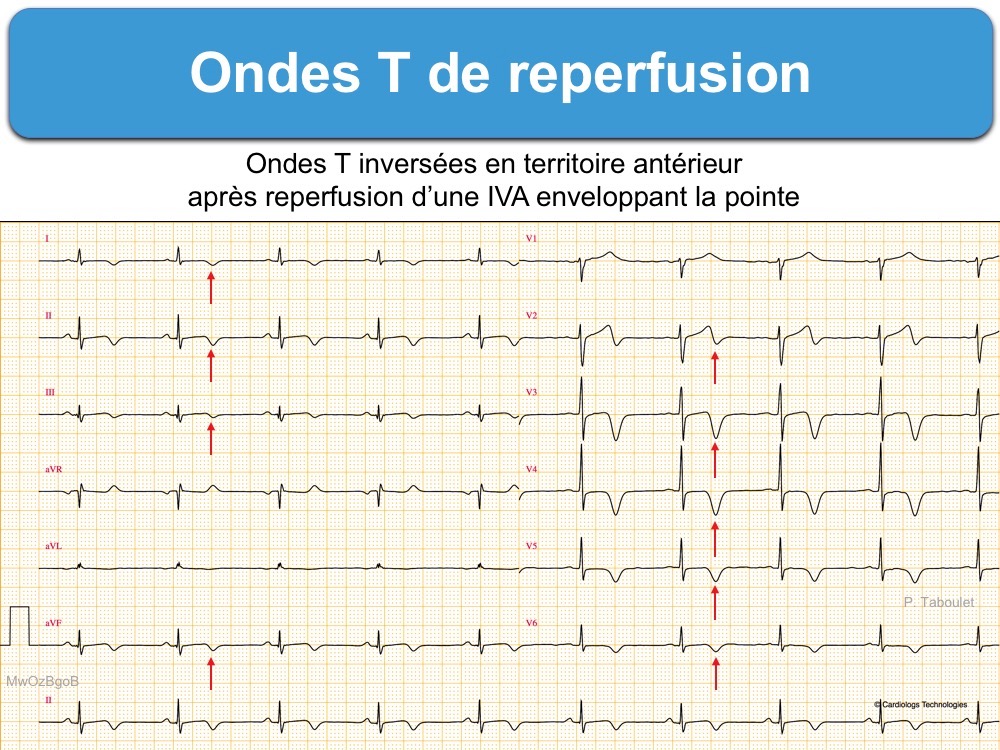

- Les ondes T inversées sont généralement négatives, profondes et dynamiques (elles se creusent ou se normalisent dans des intervalles de temps proches d’1 à 24 heures), dans un territoire coronaire (avec miroir possible), et accompagnées souvent par des anomalies des complexes QRS modifiés (onde Q, distorsion terminale, fragmentation, croissance/décroissance anormale, élargissement des QRS), du segment ST, de l’intervalle QTc (allongé) ou de l’onde U (cf. Ischémie coronaire). Si une reperfusion s’est produite précocement, les complexes QRS et le segment ST-U peuvent être normaux. Les anomalies sont volontiers dynamiques et/ou sensibles à la trinitrine.

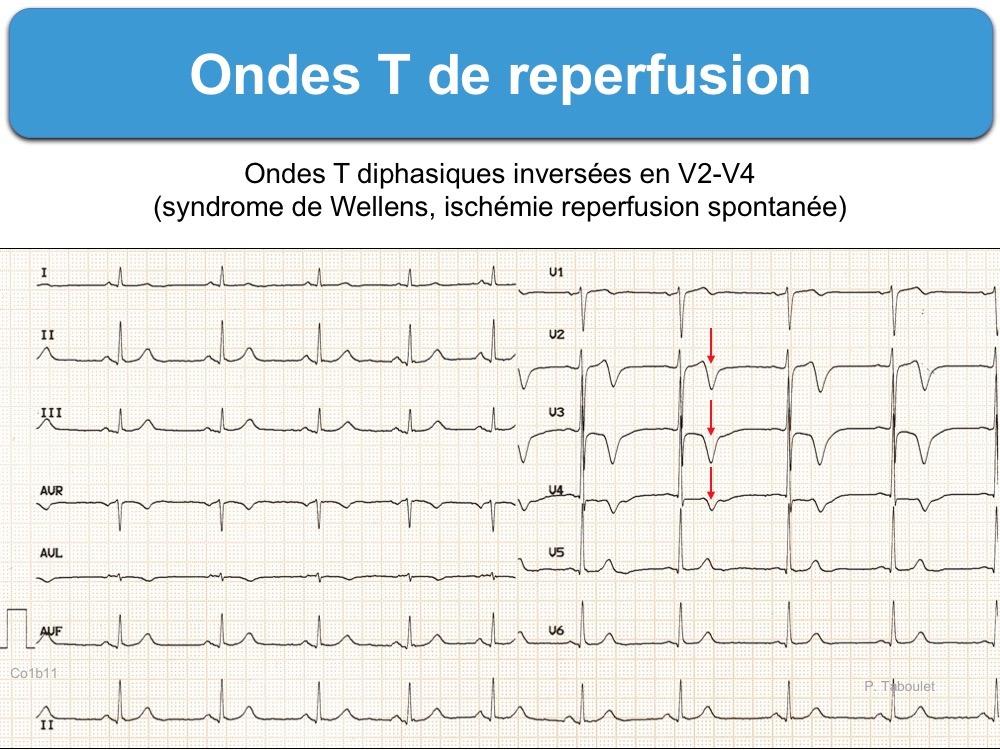

- Les ondes T de reperfusion, lorsqu’elles sont spontanées (sans traitement préalable), indiquent une plaque très instable qui peut évoluer vers une ré-occlusion à tout moment. Elles ont été décrites initialement dans le territoire antérieur, en rapport avec une subocclusion de l’interventriculaire antérieure (cf. Syndrome de Wellens), mais peuvent s’observer dans n’importe quel territoire coronaire.

Pièges

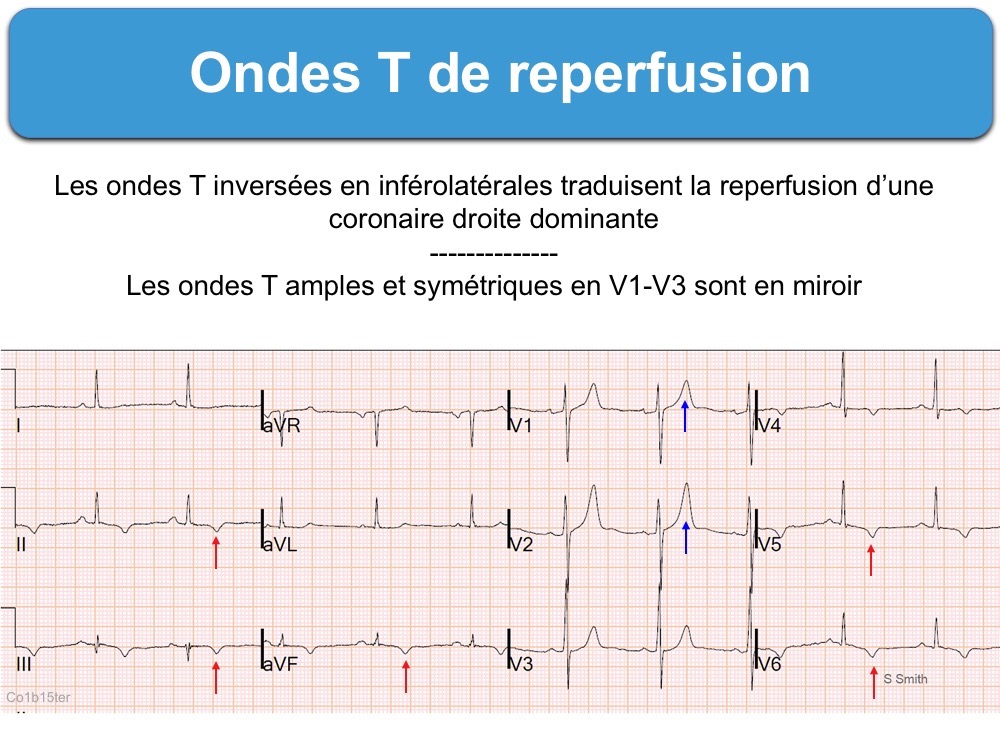

- Infarctus basal. Des ondes T positives et amples dans les dérivations V1-V3 peuvent être le miroir d’ondes T de reperfusion (négatives) du territoire basal (dérivations V7-V9) : voir blog de Smith

- Pseudo-normalisation des ondes T. En cas d’anomalie secondaire préexistante de la repolarisation, l’existence d’une onde T « normalisée » (positive) peut traduire une reperfusion coronaire (ex. une onde T secondaire à une HVG pou un BFAG qui se positive). De même, une onde T inversée profonde qui se normalise rapidement peut traduire une réocclusion coronaire. Des enregistrements répétés et l’analyse conjointe du segment ST et des complexes QRS permettent d’identifier le mécanisme ischémique.

Blog de S. Smith

- Waxing and Waning Chest Pain

- Pseudonormalization of Wellens’ Waves

- 2 Examples of Posterior Reperfusion T-waves

- Is there OMI on this ECG? Un cas difficile où Smith à mon avis s’est fait avoir, mais a de la peine à le reconnaître…

- My comment (PT) is : T > R in V1-V2 with RV2 > S and in V3 there is also a bit too wide T-wave, and a severe bradycardia… Bradycardia is also a sign of ischemia especially when you have a CP in the middle of the night !”