Aspect électrique inverse de celui observé dans les dérivations cardiaques opposées (“reciprocal changes“). Par convention, il désigne le segment ST- en miroir d’un segment ST+. Le miroir ne correspond pas à la région du cœur où il y a une anomalie électrique, mais il désigne la région opposée où cette anomalie est visible.

Les signes en miroir – même minimes – sont d’une aide précieuse au diagnostic d’ischémie myocardique. Ils renforcent la certitude* [1] et aggravent le pronostic d’un infarctus avec sus-décalage de ST [2],[3]. Ils peuvent manquer sur un ECG 12 dérivations, en particulier dans le territoire coronaire antérieur (dont le territoire opposé est partiellement face postérieure du thorax). En fait, tout segment ST+ s’accompagne d’un miroir ST- [4] que seul un enregistrement exhaustif du thorax peut mettre en évidence [5].

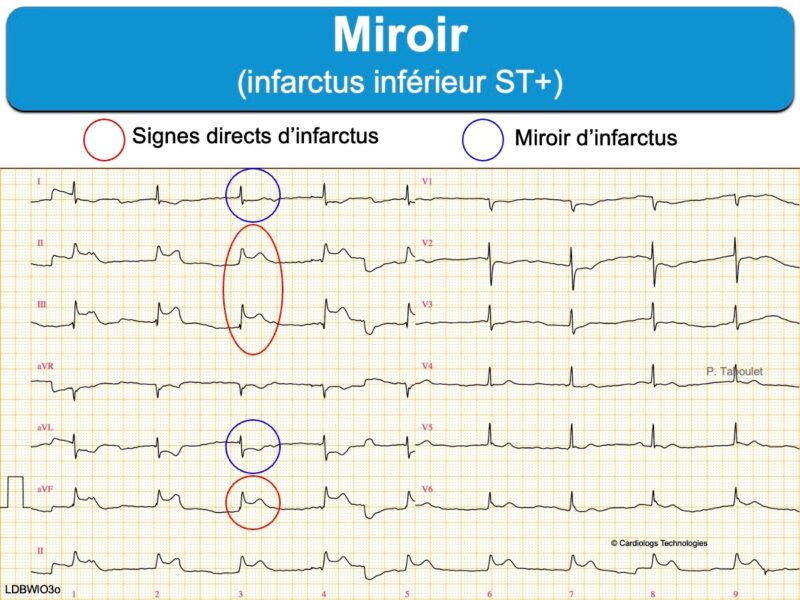

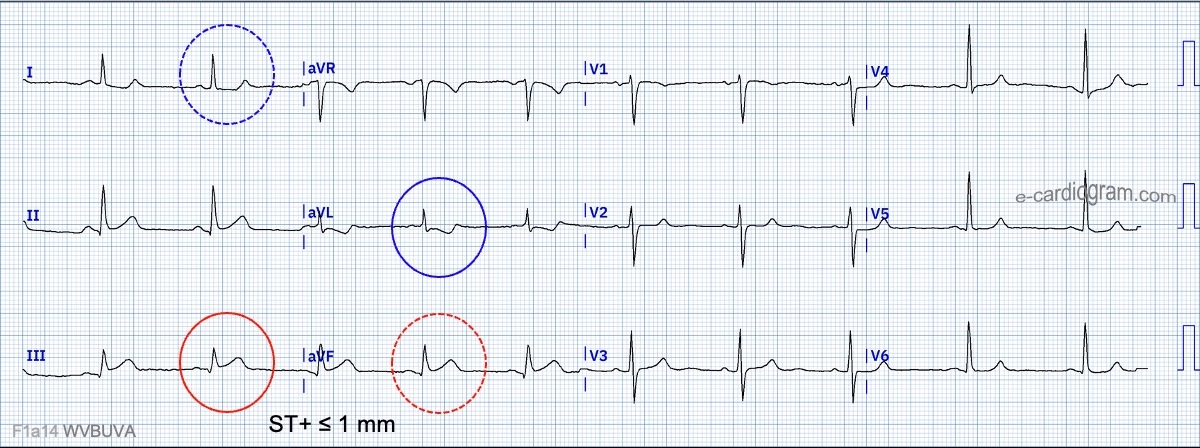

En territoire inférieur ou latéral, le sous-décalage de ST en miroir est parfois plus marqué que le ST+ primitif. Ainsi, certains infarctus inférieurs ST+ subtils en DIII (ST+ < 1 mm) peuvent se révéler par un ST- en miroir plus marqué en VL, car les dérivations -VL (150°) et DIII (120°) explorent parfois mieux le territoire de la coronaire droite (120 à 150°) et vice versa en cas d’infarctus latéral ST+ subtil en VL (ST+ < 1 mm), le miroir est plus marqué en DIII, car les dérivations -DIII (-60°) et VL (-30°) explorent parfois mieux le territoire de l’artère circonflexe (-30 à -60°) [6].

En règle générale, en situation clinique compatible, tout sus-décalage de ST en territoire inférieur (DIII-VF) ou latéral (VL-DI), même minime (< 0,5 mm), peut traduire un infarctus par occlusion coronaire aiguë de mauvais pronostic [7]. S’il existent des signes associés (ST-T anormal en miroir, microvoltage des QRS, apparition d’onde q, anomalie du rythme ou de la conduction…), l’occlusion est quasi certaine [9].

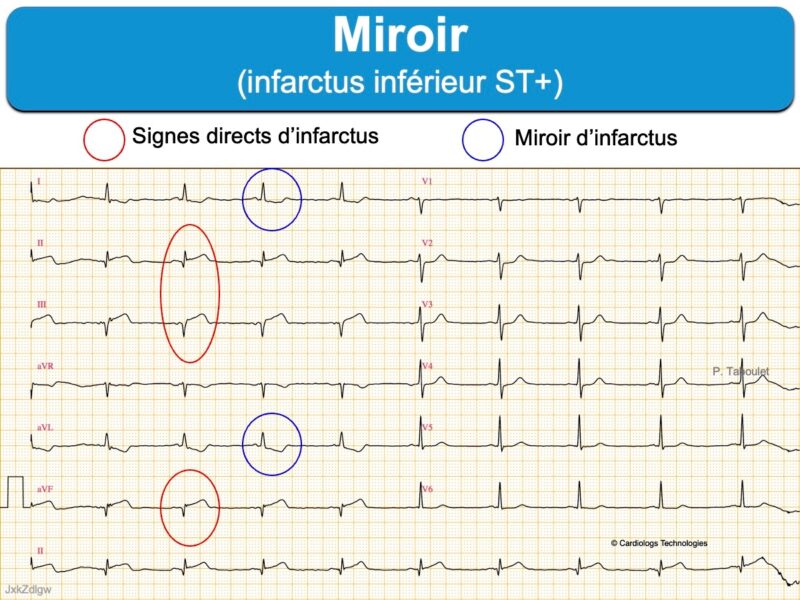

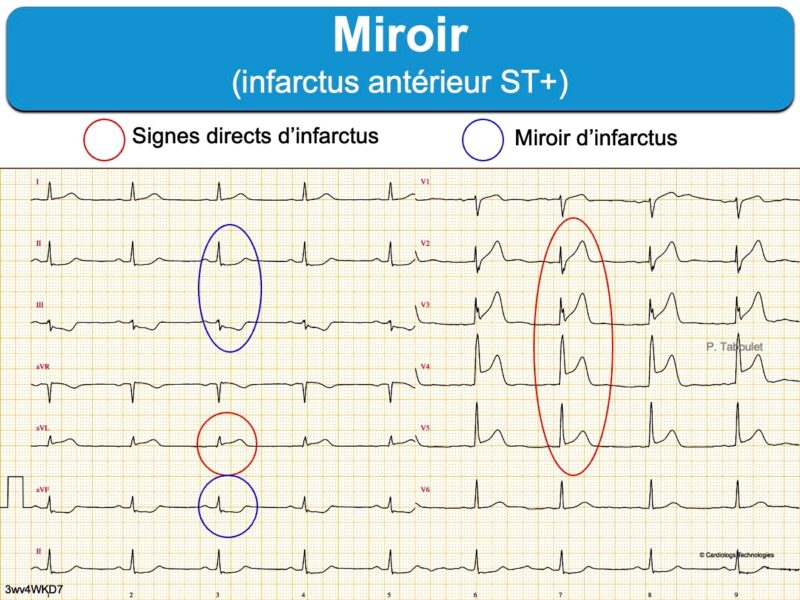

Les correspondances entre signes directs et signes en miroir au cours d’un infarctus ST+ sont par exemple :

- infarctus inférieur (DIII-VF) : miroir ST- quasi constant en latéral haut VL, car VL = 1/2 (DI – DIII) ; plus rarement en DI, orthogonal à VF.

- infarctus latéral haut (VL-DI) : miroir ST- quasi constant en inférieur droit DIII, car DIII = DII -DI ;plus rarement en VF, orthogonal à DI.

- infarctus basal (V7-V9) : miroir ST- constant en antérieur (V1)V2-V3. C’est parfois la seule manifestation sur un ECG 12 dérivations. Elle doit être connue, car cette forme d’infarctus nécessite une reperfusion urgente dans un contexte évocateur (voir cas clinique de S. Smith). Attention car un ST+ peut figurer en V1 en cas d’infarctus du VD [11].

- infarctus antérieur (septo-apical V1-V4 ou latéral DI-VL) : miroir ST- possible en inférieur (DIII-VF). Ce miroir est inconstant car les plans frontal et horizontal sont orthogonaux. Seul l’infarctus antéro-supérieur a un miroir inférieur. Ce miroir manque en cas d’infarctus apical (occlusion de l’IVA moyenne) [8]

- infarctus du ventricule droit (V4R-V3R et V1) : miroir ST- inconstant en latéral bas (V5-V6).

*Les miroirs en territoire inférieur sont exceptionnels en cas d’anévrisme, péricardite ou takotsubo. Ils sont possibles en revanche en cas de myocardite (voir aussi un exceptionnel miroir d’embolie pulmonaire [10]…)

Rappel. Les dérivations DI et DII servent à construire DIII (= DII-DI), et les autres dérivations frontales sont construites à partir de DI-DII-DIII : VL = ½ (DI-DIII), VF = ½ (DII+DIII), VR = -½ (DII+DI). Le miroir est donc mathématique entre les dérivations frontales.

Voir : Territoire électrique

Lire le blog de S. Smith (mai 2022)