Onde T négative dans une dérivation où elle est habituellement positive (cf. Onde T).

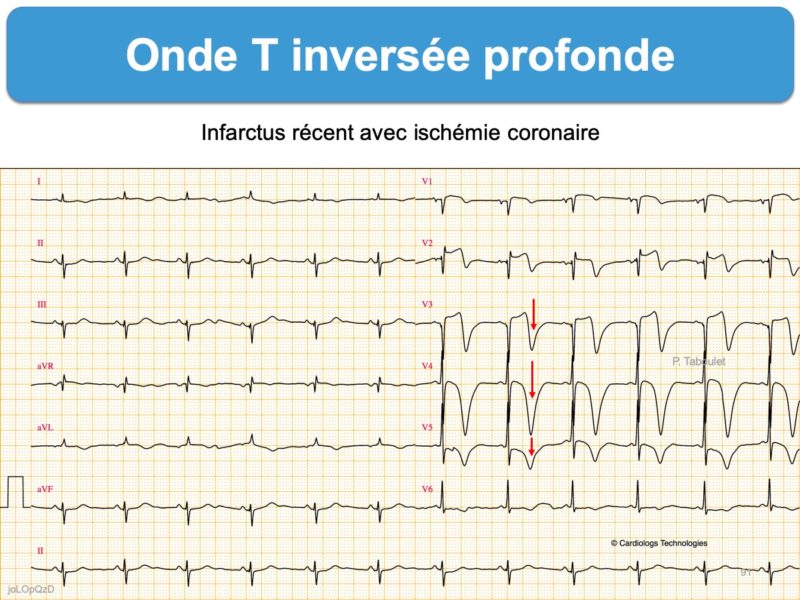

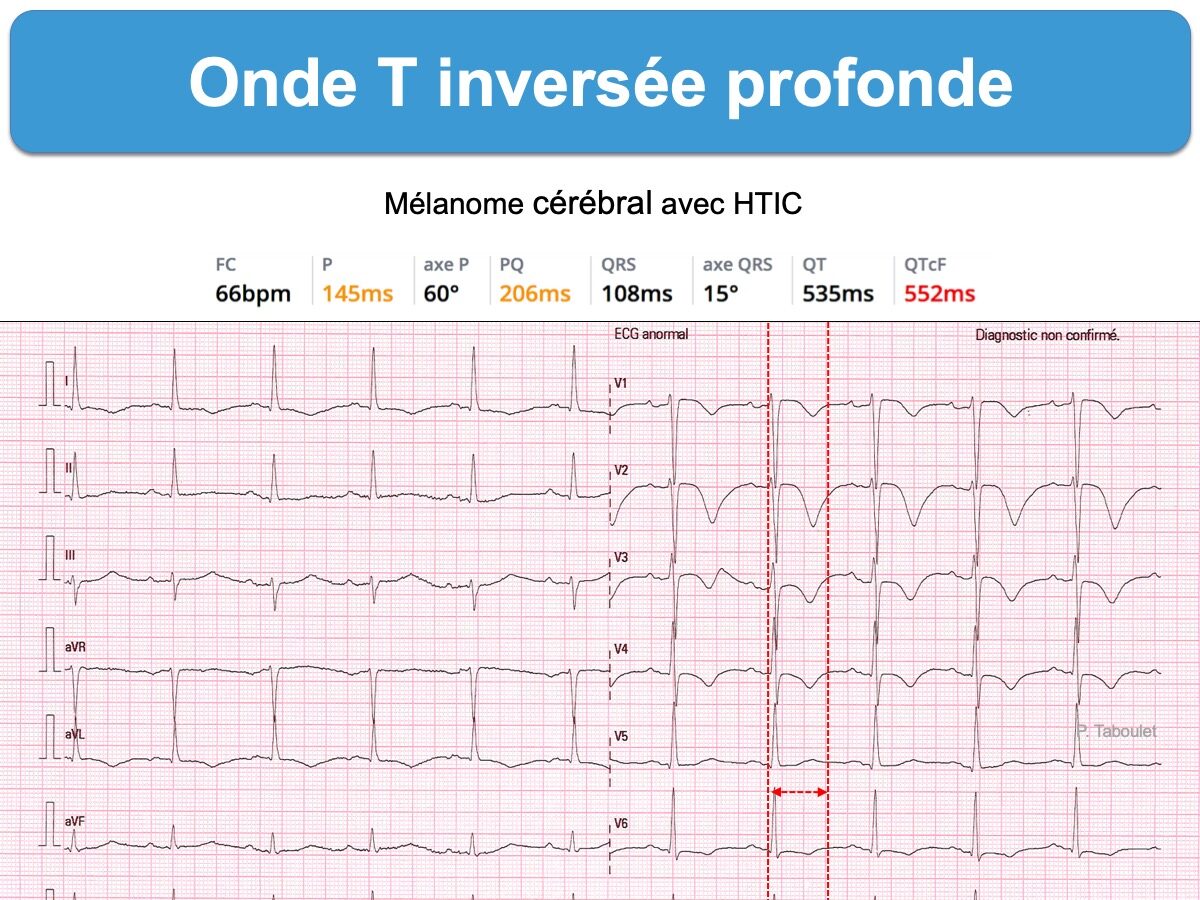

On distingue l’onde T négative (amplitude comprise entre 0,1 et 0,5 mV), l’onde T inversée profonde (amplitude comprise entre 0,5 et 1 mV) et l’onde T inversée géante (amplitude au-delà de 1 mV) (AHA 2009) [1].

Des ondes T peu profondes (≤ 0,3-4 mV ou 3-4 mm) dans un contexte clinique stable sont en faveur de variations physiologiques, d’altérations minimes de la microcirculation, de remodelage électrique ventriculaire (vieillissement) ou d’anomalies secondaires de la repolarisation. Des amplitudes plus profondes, dynamiques (changeantes rapidement) ou dans un contexte clinique instable sont en faveur d’étiologies plus menaçantes [2].

Etiologies

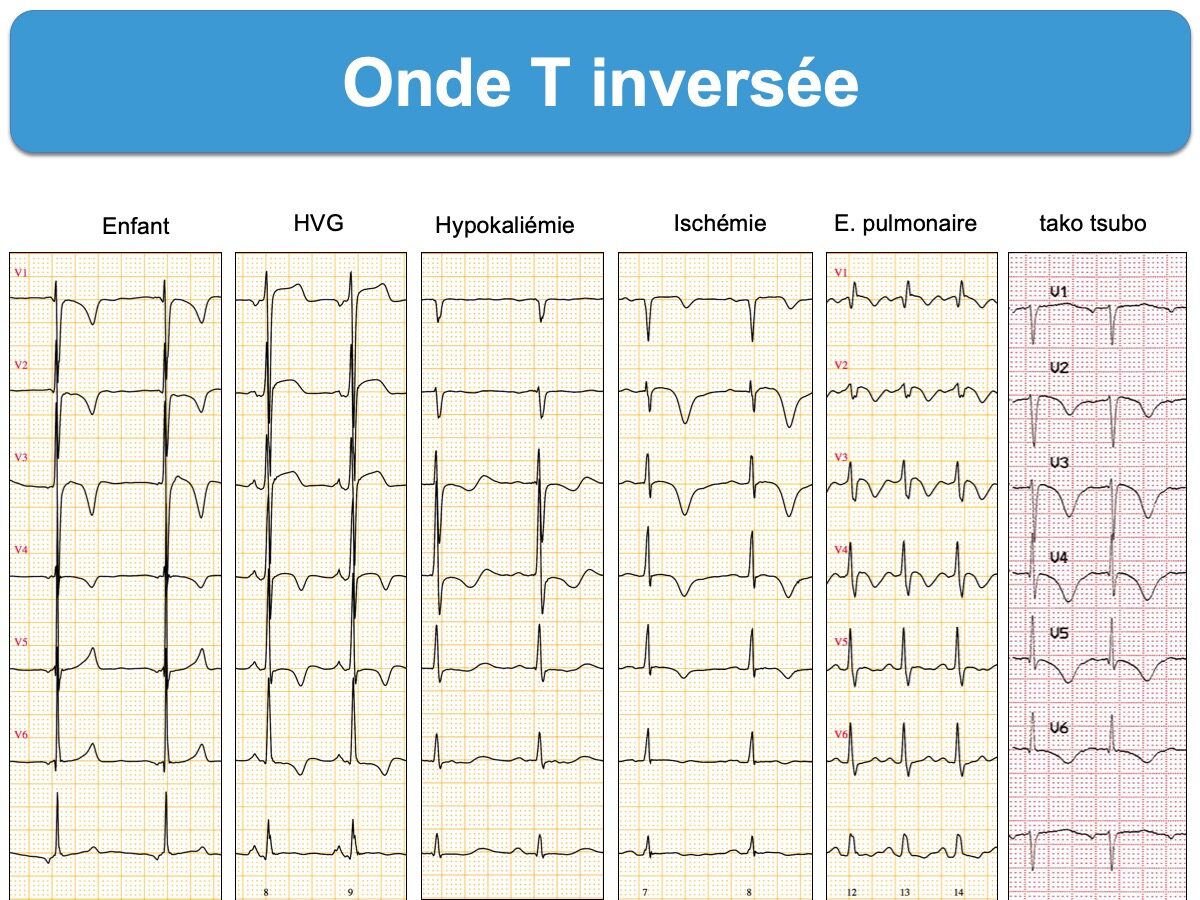

A – Inversion physiologique

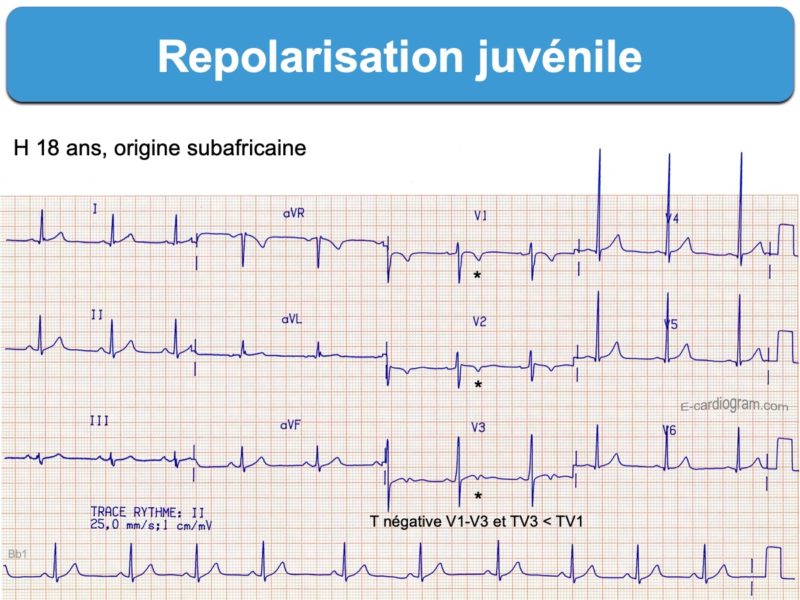

Chez l’adulte jeune, la persistance juvénile des ondes T négatives de V1 à V3(V4) sur cœur sain est une variante normale de repolarisation (cf. Repolarisation atypique du sujet jeune).

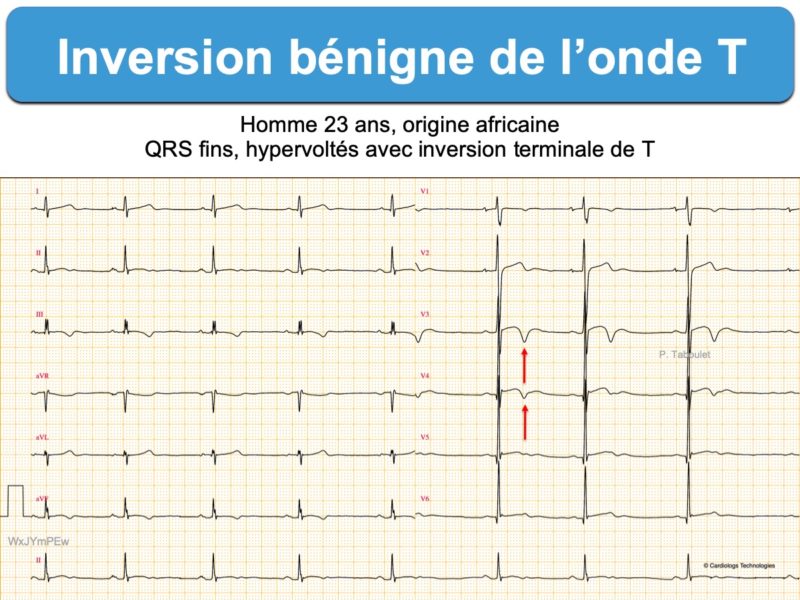

Chez de jeunes hommes d’origine africaine ou sub-africaine (parfois des femmes), une inversion terminale de l’onde T peut être physiologique de V3 à V5. Cette inversion succède à des complexes QRS très voltés, suivis par un sus-décalage de ST qui prédomine en V3-V4 (Cf. Inversion bénigne de l’onde T).

D’autres mécanismes, en rapport avec une stimulation sympathique/parasympathique ou des variations transitoires de kaliémie liées au pH sont possibles et donnent lieu parfois à des inversions modérées et plus diffuses des ondes T : hyperventilation ou émotion très forte, orthostatisme, post-tachycardie, postprandial.

B – Anomalies secondaires

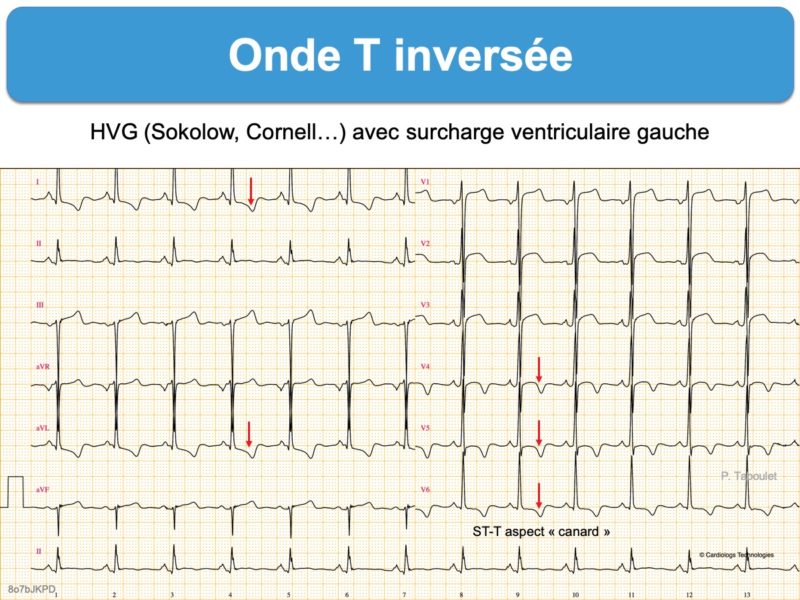

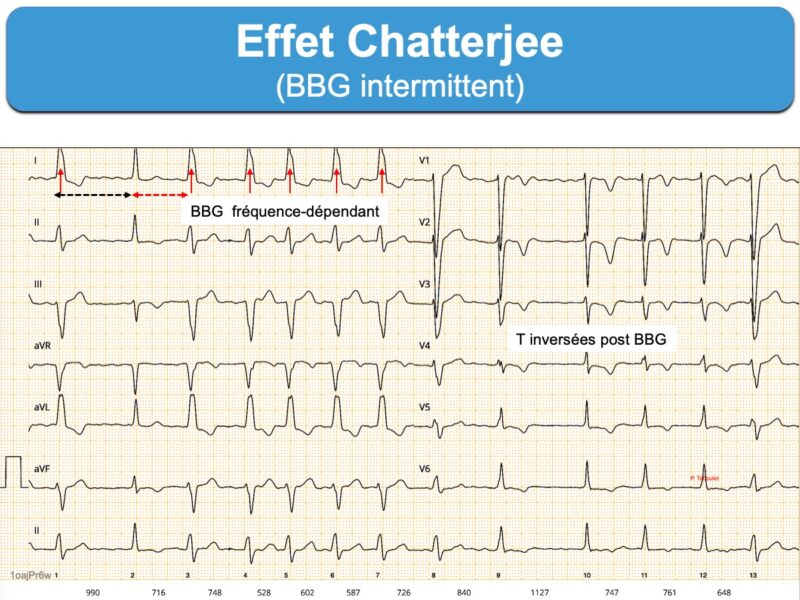

Une inversion peut être secondaire à une anomalie de la dépolarisation due à une maladie du muscle cardiaque (HVG ou HVD, cardiomyopathie… cœur pulmonaire et HTAP) ou à une anomalie de conduction intraventriculaire (BB, bloc fasciculaire, préexcitation, stimulateur cardiaque, effet Chatterjee). Les autres anomalies du tracé permettent généralement de classer correctement l’onde T.

C – Ischémie myocardique

Une inversion peut signer une ischémie myocardique [5].

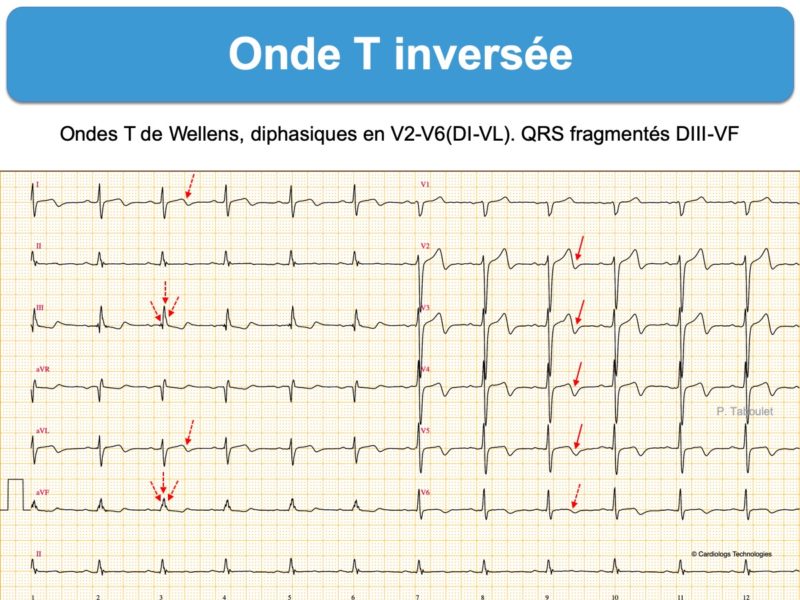

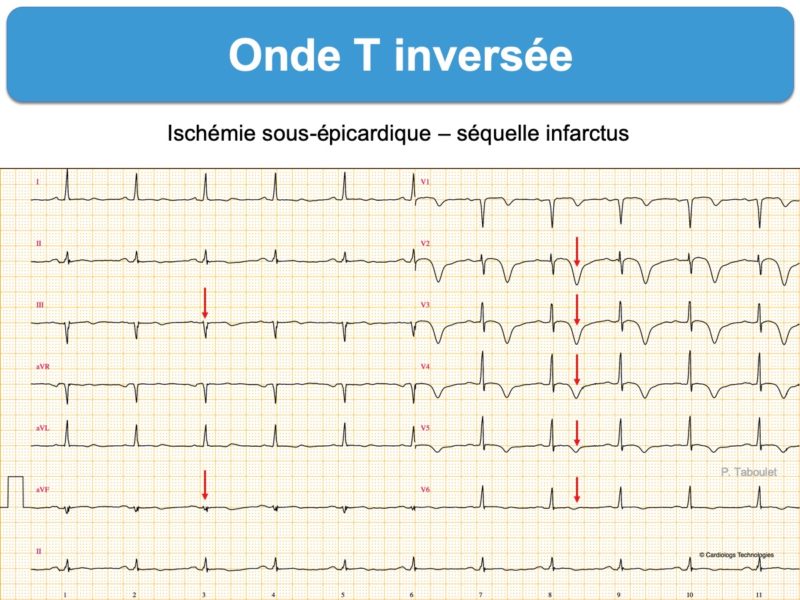

Il peut s’agir d’un syndrome coronaire aigu en phase post ischémique ou de reperfusion (cf. Onde T de reperfusion) ou plus rarement d’une ischémie silencieuse ou une séquelle d’infarctus [2]. Dans ce cas, l’onde T est souvent inversée et profonde (≥ 5 mm) dans un territoire coronaire, une anomalie du segment ST et/ou du complexe QRS (onde Q, complexes QRS fragmentés, ondes r rabotées…) précèdent, accompagnent et/ou succèdent à l’onde T inversée. De plus, l’intervalle QT peut être allongé ou à la limite supérieure des valeurs normales et une anomalie de l’onde U est possible. Si une reperfusion s’est produite à temps (cf. Syndrome de Wellens), les complexes QRS et segment ST peuvent être normaux [4]. Les anomalies sont volontiers dynamiques et/ou sensibles au test à la trinitrine, sauf s’il s’agit d’une séquelle de nécrose.

Une pseudo-normalisation des ondes T peut survenir lorsqu’une ischémie sous-endocardique transitoire normalise des ondes T inversées. Ce signe rare doit être suspectée devant l’existence d’ondes T normales alors que les ondes T étaient inversées antérieurement ou qu’une discordance était attendue en raison d’un QRS large.

Il peut s’agir d’anomalies non liées à une maladie coronaire mais à un déséquilibre fonctionnel entre les besoins et les apports en oxygène au myocarde [5] ou une anomalie de la réserve coronaire (femme, syndrome X, hypothyroïdie)… [1].

D – Pathologies aiguës

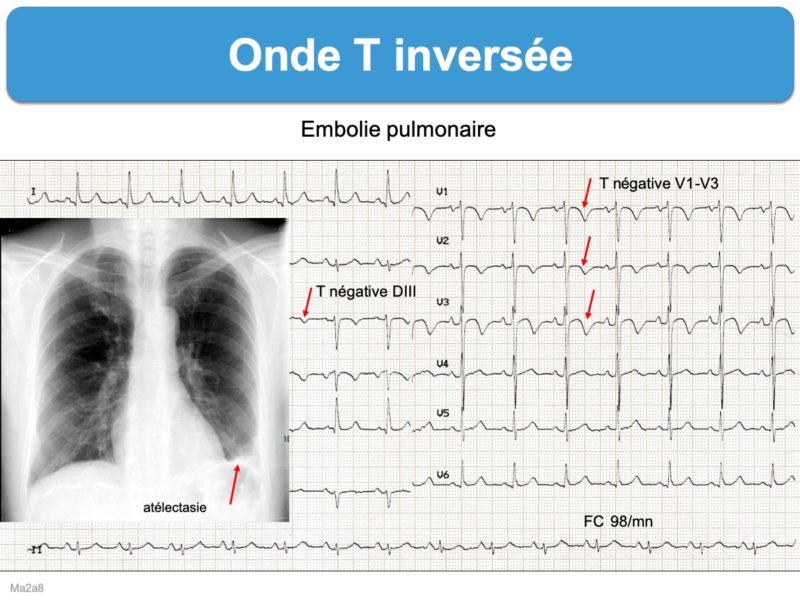

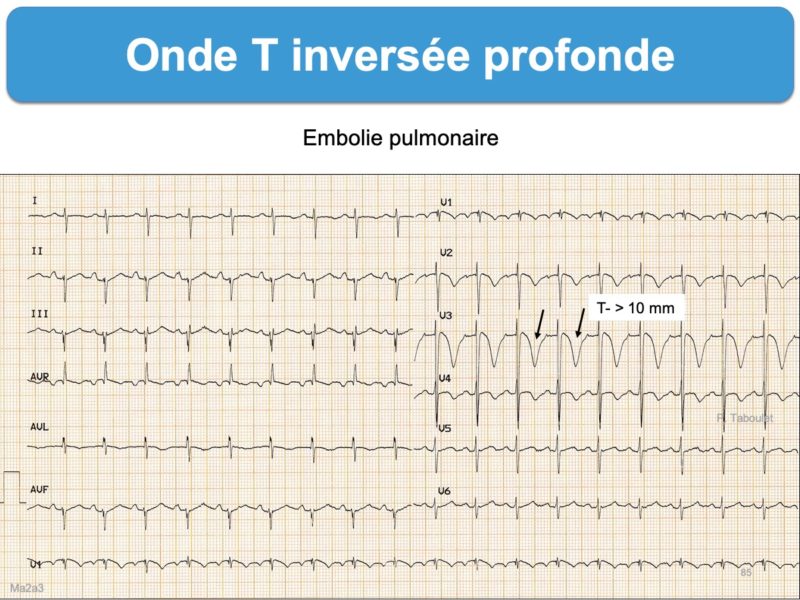

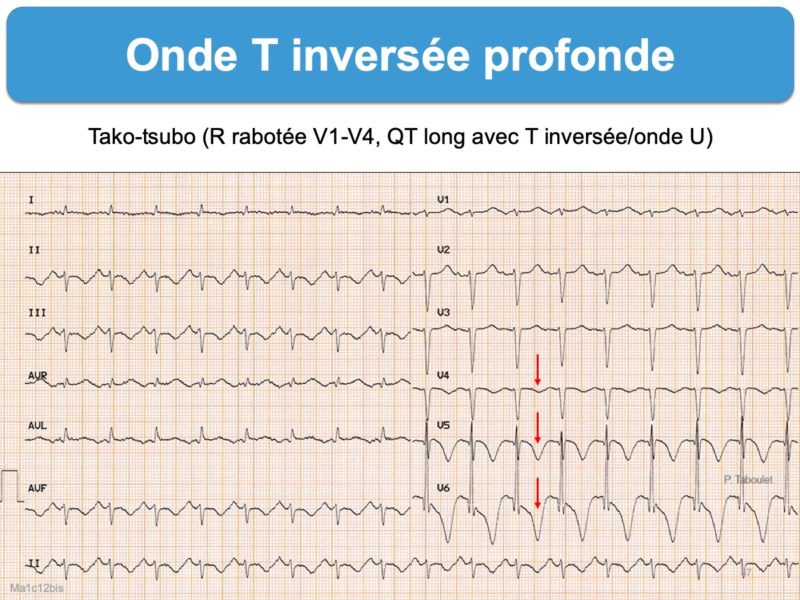

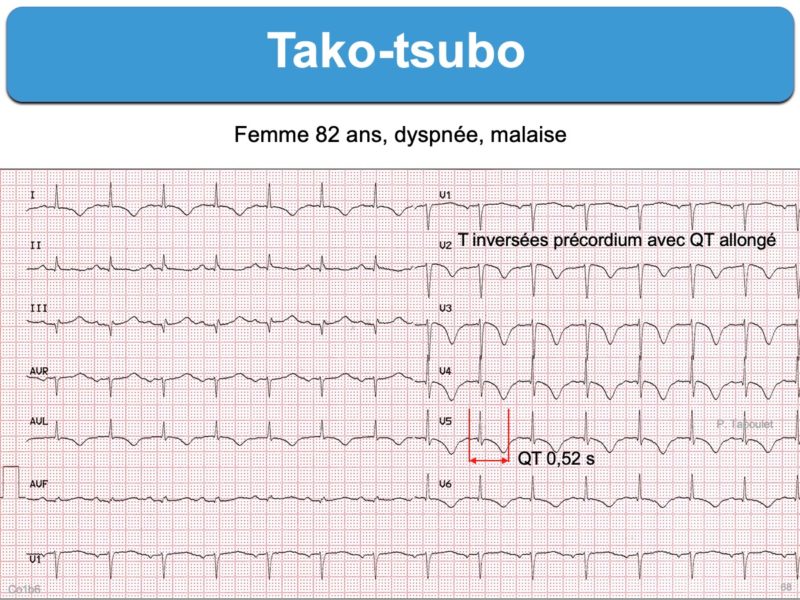

Une inversion peut accompagner l’évolution de certaines pathologies aiguës cardiaques comme un(e) myocardite, embolie pulmonaire, épanchement péricardique, tako-tsubo, bloc AV de haut degré [3]. Citons aussi hypokaliémie, imprégnation en digitalique ou lithium. Les données cliniques permettent généralement de classer correctement l’onde T.

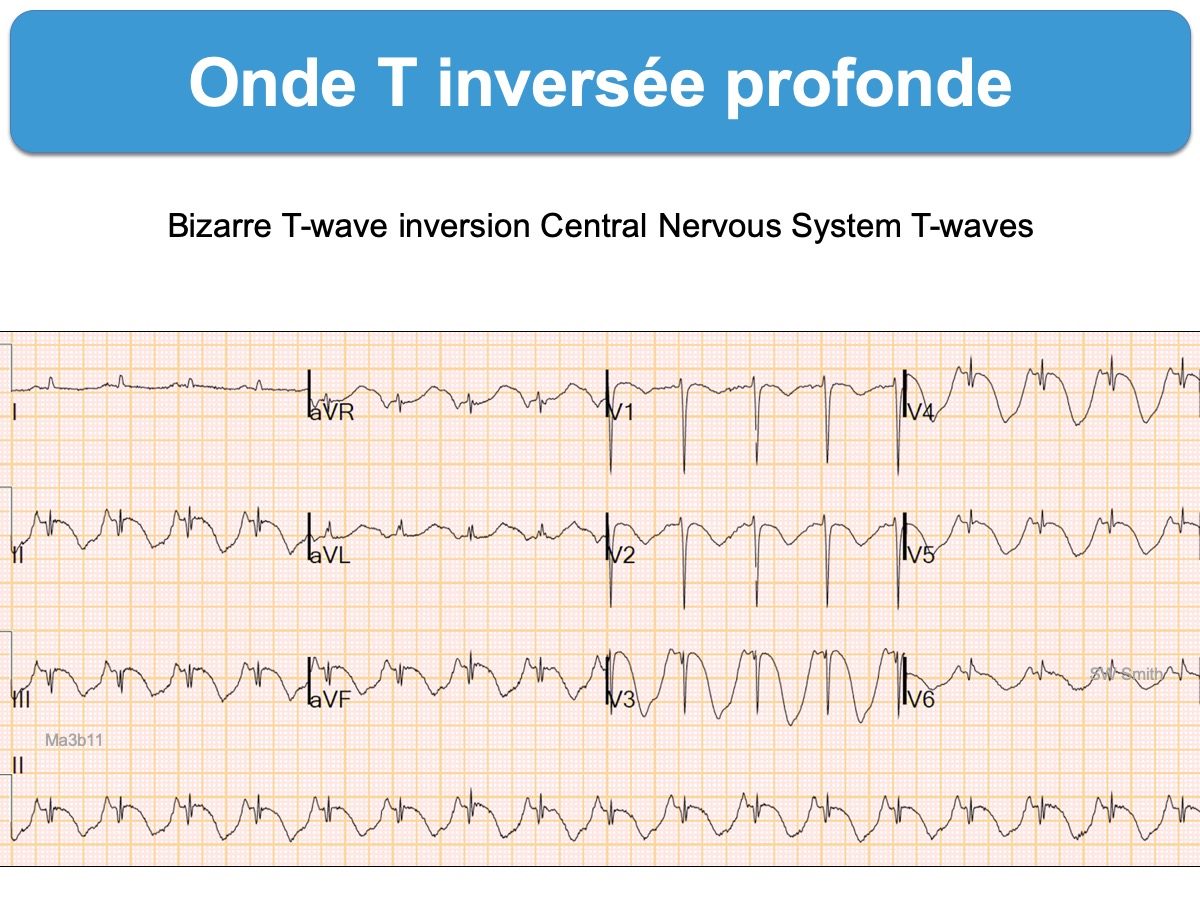

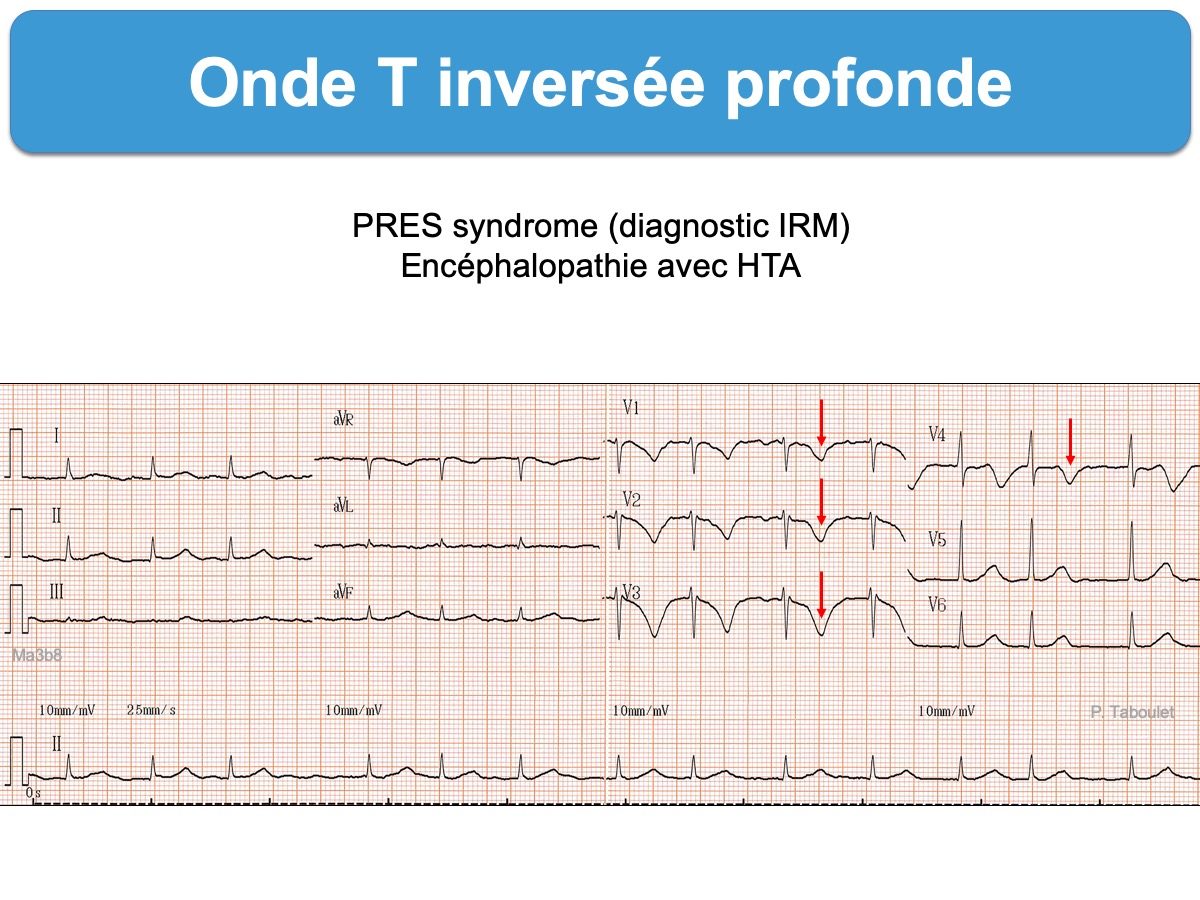

E – Ondes T cérébrales

Certaines affections aiguës du système nerveux central s’accompagnent d’anomalies majeures de la repolarisation (ondes T ± ondes U inversées avec QT long) : hémorragie cérébrale, hypertension intracrânienne, PRES syndrome, épilepsie, douleur viscérale. On appelle parfois ces ondes T des “ondes T cérébrales” [4]. Elles ne sont pas sans rappeler celles du takotsubo.

Blog de S. Smith

- Giant Inverted T waves in an Elderly Patient

- Central Nervous System T-waves

- New 40 minute lecture on T-wave Inversion

- A Woman with 8 hours of Ongoing Crushing Chest Pain and T-wave Inversion

La suite est réservée aux membres et stagiaires du site.

Connexion | Devenir membre | Devenir stagiaire