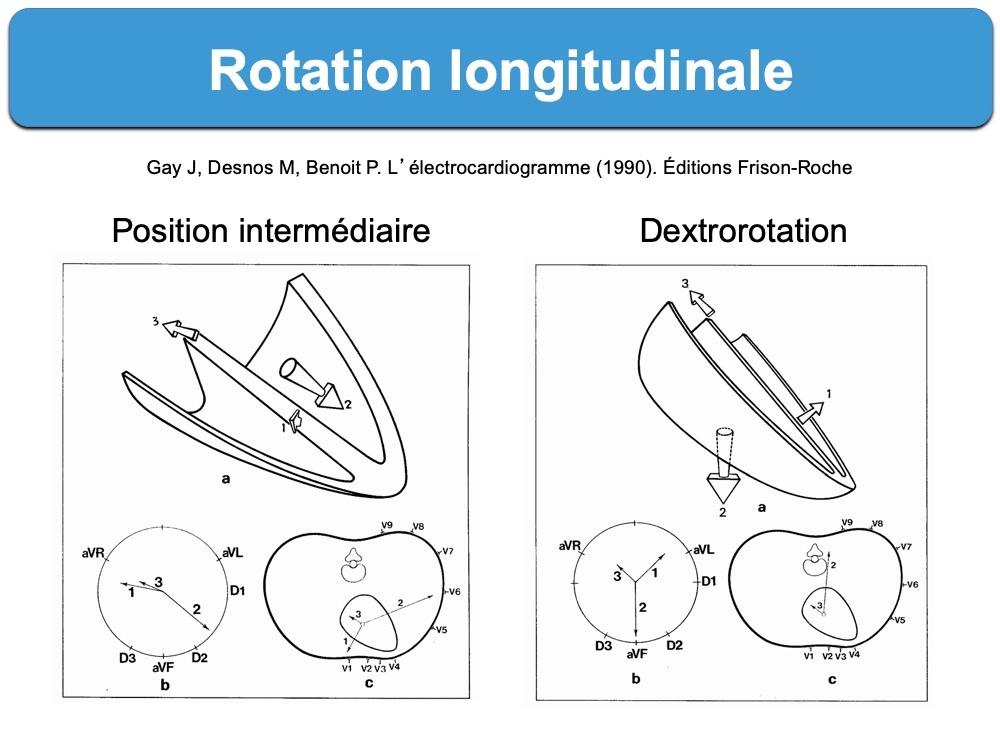

Rotation du cœur autour de son axe longitudinal (grand axe). Cette rotation peut s’effectuer dans le sens horaire (dextrorotation : le ventricule droit se situe encore plus en avant et le ventricule gauche en arrière et surtout le septum se redresse) ou antihoraire (levorotation).

Dextrorotation

– Le vecteur initial de l’activation électrique des ventricule (vecteur septal) n’est plus orienté vers la droite dans un plan frontal, mais tourne dans le sens horaire en haut et à gauche (voir schéma). Des ondes q sont donc visibles en DII-DIII-VF et disparaissent en DI et VL, remplacées par une onde r. Les ondes q disparaissent aussi en précordiales gauches.

– Le vecteur principal devient vertical, à peine orienté vers l’arrière (donc presque perpendiculaire au plan horizontal). Les ondes R sont donc amples en DII-DIII-VF et en DI-VL, comme en précordiales gauches, et s’inscrit une onde s ou S à l’origine d’une onde diphasique (Rs ou RS).

– L’aspect qui résulte en dérivations frontales est S1Q3 est évocateur de cœur pulmonaire aigu.

Levorotation

- le vecteur initial s’oriente à droite, en avant et un peu en bas. Les ondes q sont visibles en DI-VL, peu ou pas en DII et disparaissent en DIII-VF, remplacées par une onde R ou r. Les ondes q sont présentes dans les précordiales gauches.

- le vecteur principal s’horizontalise, orienté vers la gauche et l’arrière. L’onde R est ample en DI-VL, plus discrète ou absente en DII, et une onde S apparaît en DIII-VF. L’aspect qui résulte en dérivations frontales est Q1S3 (levorotation).

- l’aspect qui résulte s’observe dans les cardiopathies avec surcharge ventriculaire gauche type hypertrophie ventriculaire gauche qui s’accompagne d’une onde S profonde avec rabotage de r en précordiales droites, d’un déplacement vers la gauche de la zone de transition et en précordiales gauches d’ondes R amples avec souvent une micro onde s.

Référence :

Jean GAY Michel DESNOS Patrice BENOIT. L’électrocardiogramme (1990). Éditions Frison-Roche