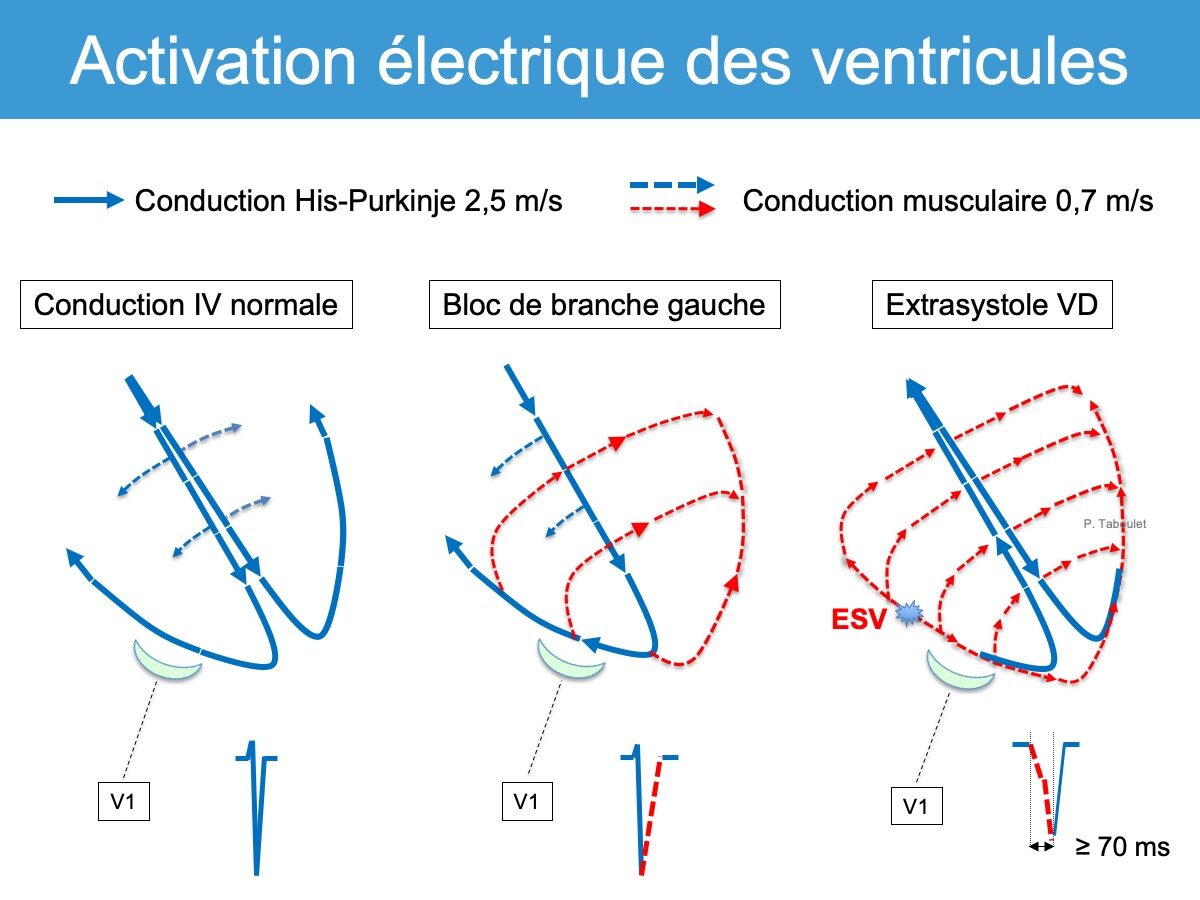

L’activation électrique normale des ventricules débute lorsqu’un influx supraventriculaire a traversé le faisceau de His et se propage à partir de l’endocarde grâce aux fibres de Purkinje spécialisées dans la conduction rapide (cf. Activation électrique du cœur).

Activation électrique, excitation ventriculaire et dépolarisation ventriculaire sont synonymes et désignent le mécanisme à l’origine de la durée et de la configuration d’un complexe QRS sur un ECG [1]. La médiane des durées d’un complexe QRS est de 80 ms chez l’adulte (cf. Complexe QRS) [1].

Physiologie

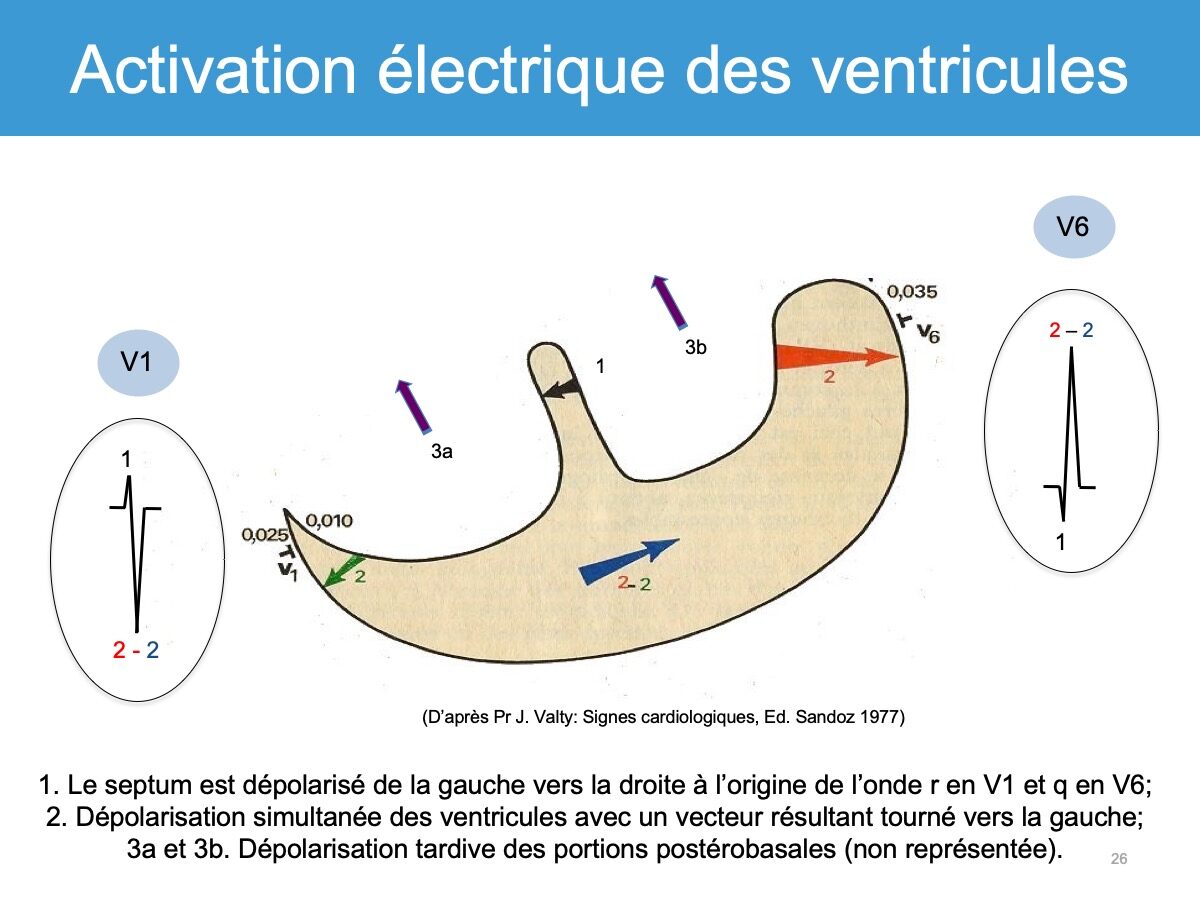

- L’activation débute au niveau du tiers moyen de la face gauche du septum. L’influx (assimilé à un vecteur dépolarisant moyen) se dirige à droite, en avant et vers le bas ou le haut selon l’horizontalisation du cœur. Comme le septum ventriculaire est relativement fin, le vecteur correspondant est petit et bref (20 ms environ) [1][2]. Sur l’ECG, ce vecteur initial dépolarisant se traduit en dérivations précordiales par une déflexion initiale positive ou onde r brève (20 ms environ) en V1 et une déflexion initiale négative ou onde q brève (20 ms environ) en V6 et autres dérivations gauches.

- L’influx se propage ensuite rapidement le long des bords libres de chaque ventricule et l’apex, plus lentement vers le septum basal [1]. Comme la paroi du VG est plus épaisse que celle du VD, les vecteurs gauches prédominent sur les vecteurs droits, le vecteur résultant est donc normalement orienté à gauche. Sur l’ECG, ce vecteur se traduit par une déflexion intermédiaire ou onde S en V1 et une onde R en V6 (cf. Dérivation V1 et Dérivation V6). Comme l’activation de la paroi libre du VG est normalement achevée en 40-50 ms [1], le temps d’inscription de l’onde R (ou déflexion intrinsécoïde) est < 55 ms [3]. Entre V1 et V6, les complexes QRS changent harmonieusement (cf. ECG normal, Progression harmonieuse des ondes R).

- L’activation se poursuit après 50 ms par les parties postéro-basales des deux ventricules et du septum et se poursuit pendant 30 ms environ, ralentie par l’absence de fibres de Purkinje. Le dernier vecteur est petit, dirigé vers l’arrière et en haut, légèrement à droite et en avant ou en arrière selon les morphologies [1]. Sur l’ECG, ce vecteur peut se traduire par des micro-ondes r’ en V1 et s en V6.

Variations physiologiques

Variations physiologiques

L’activation électrique a une traduction ECG qui varie chez les individus en fonction de l’âge (Cf. ECG pédiatrique), des variations anatomiques individuelles du faisceau de His et de l’orientation anatomique du septum, plutôt tourné vers la droite, en avant et le bas en cas de cœur horizontal (sujet obèse ou âgé) et vers l’avant et le haut, et la gauche ou la droite en cas de cœur vertical (sujet longiligne ou jeune).

Pathologie

L’activation électrique des ventricules varie selon la quantité de muscle ventriculaire activée (Ex. Hypertrophie ventriculaire ou Séquelle de nécrose, Amylose), l’existence de bloc de conduction intraventriculaire et le site d’origine de la dépolarisation (Ex. Extrasystole ventriculaire, Tachycardie ventriculaire, Rythme d’échappement, Rythme idioventriculaire…).

L’activation des ventricules dans les trois plans de l’espace est analysée à l’aide de la vectocardiographie. Cette technique permet d’expliquer la morphologie des complexes QRS en partant du principe que l’influx activateur du cœur (courant de charges positives) se déplace dans les trois plans de l’espace et peut être représenté par des vecteurs (ou force moyenne du courant).

Si vous souhaitez améliorer ce contenu, merci de me contacter

Références[1]

Surawicz B et Knilans TK. Chou’s electrocardiography in clinical practice. Ed. Elsevier, 6th édition 2008. Section 1. Normal ECG. pp 9-10

[2] ECG and ECHO learning : ECG normal…

The ventricular septum receives Purkinje fibers from the left bundle branch and therefore depolarization proceeds from its left side towards its right side. The vector is directed forward and to the right. The ventricular septum is relatively small, which is why V1 displays a small positive wave (r-wave) and V5 displays a small negative wave (q-wave). Thus, it is the same electrical vector that results in an r-wave in V1 and q-wave in V5.

The vectors resulting from the activation of the ventricular free walls are directed to the left and downwards (Figure 7). The explanation for this is as follows:

The vector resulting from activation of the right ventricle does not come to expression, because it is drowned by the many times larger vector generated by the left ventricle. Thus, the vector during activation of the ventricular free walls is actually the vector generated by the left ventricle.

Activation of the ventricular free wall proceeds from the endocardium to the epicardium. This is because the Purkinje fibers run through the endocardium, where they deliver the action potential to contractile cells. The subsequent spread of the action potential occurs from one contractile cell to another, starting in the endocardium and heading toward the epicardium.

Surawicz B, Childers R, Deal BJ, et al. AHA/ACCF/HRS Recommendations for the standardization and interpretation of the Electrocardiogram: Part III: intraventricular conduction disturbances. Circulation 2009 ;119(10):e235-4 (téléchargeable)