Variante de repolarisation ventriculaire caractérisée par un empâtement/crochetage terminal du complexe QRS au niveau du point J [1].

Il s’agit de formes bénignes (repolarisation précoce bénigne ou benign early repolarization) dans la très grande majorité des cas de cœur sain (cf. Variantes normales de repolarisation ventriculaire).

La prévalence dépend de la population étudiée et des définitions utilisées [1][10]. Ainsi, l’ascension du point J ≥ 1 mm est fréquente dans la population générale (5,8% chez l’adulte [12] et jusqu’à 13% des sujets d’âge moyen dans une étude finlandaise [11]).

La repolarisation précoce (RP) bénigne s’explique par un asynchronisme de repolarisation entre l’épicarde et le sous-endocarde responsable d’un gradient de voltage, post phase 0 du potentiel d’action, mieux visible chez certains sujets dans la région apicale, en rapport probable avec l’invagination profonde des fibres de Purkinje vers l’épicarde (cf. Repolarisation ventriculaire).

Aspect ECG [1][2]

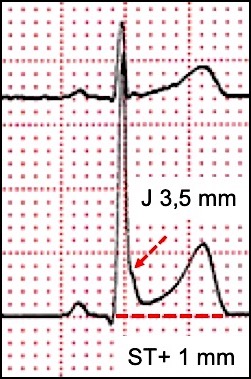

- Ascension du point J. Dans les dérivations où l’onde R domine S, le complexe QRS se termine par une onde R empâtée avec un point J ascensionné ≥ 1 mm ou un crochetage de l’onde R appelé onde J. Ce critère présent dans deux dérivations est nécessaire et suffisant [1]. Le point J/onde J prédomine en dérivations antérieures (V5 ou V3) où il peut atteindre 3-4 mm chez l’homme.

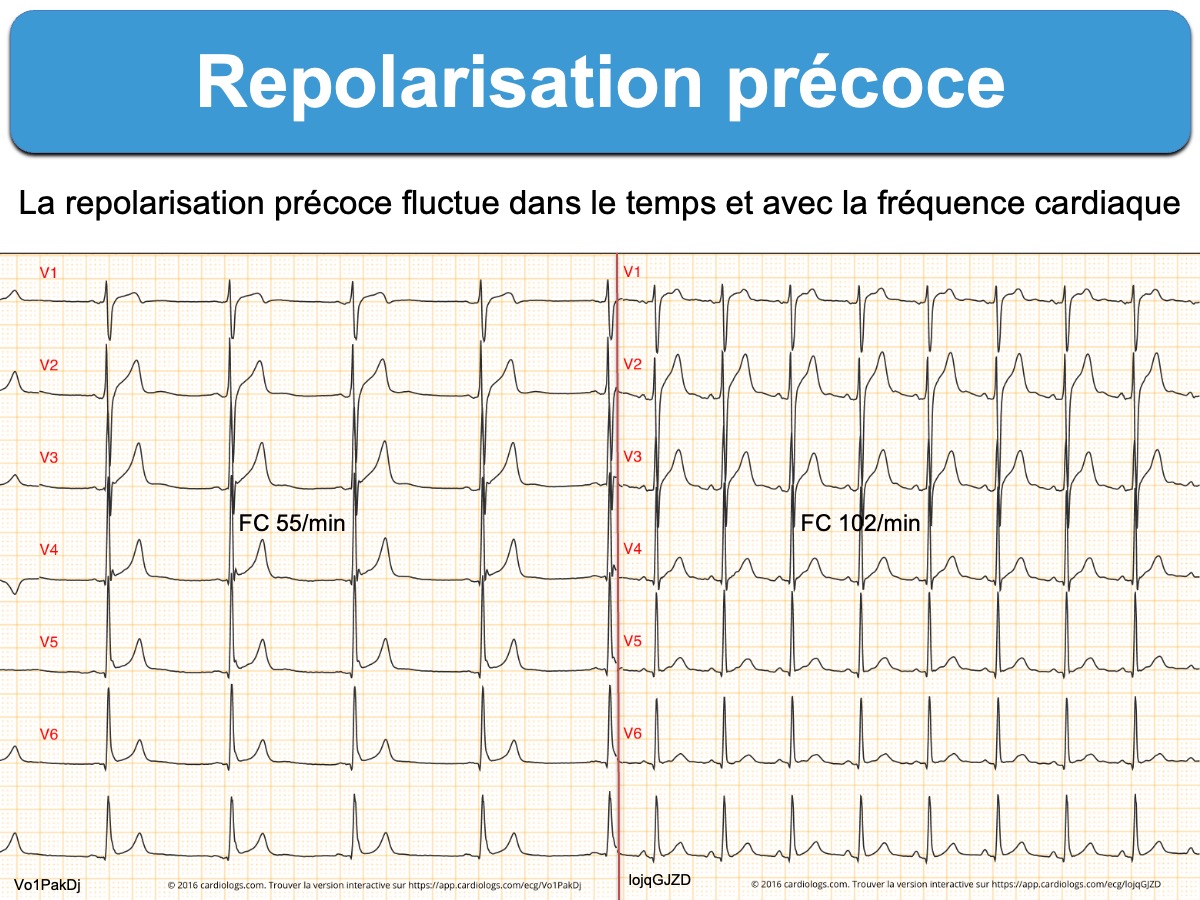

- Sus-décalage de ST. Le point J/onde J est généralement suivi par un sus-décalage ascendant du segment ST – plutôt court et concave vers le haut – qui rejoint une onde T asymétrique plutôt ample, avec une pente terminale plus raide que la pente initiale, ce qui réalise un aspect « en hamac » [2]. Il n’y a généralement pas de miroir en territoire inférieur d’une RP en territoire antérieur. Ce sus-décalage de ST est d’amplitude variable dans le temps [8], plus marqué en cas de fréquence cardiaque lente, moins marqué avec l’effort et l’âge [9].

- Des ondes T amples et asymétriques > 10 mm sont fréquentes [1bis], tout particulièrement en dérivations V2V3 chez les hommes jeunes (cf. Repolarisation masculine).

Autres signes

- Les complexes QRS sont souvent amples et légèrement élargis. La zone de transition est généralement déviée à droite (« transition précoce ») avec parfois de grandes ondes R dès V3 voire V2.

- L’intervalle QTc plus court que dans une population contrôle.

- L’ascension du point J sans onde J est une forme constamment bénigne.

Le syndrome de repolarisation précoce

L’association d’une fibrillation ventriculaire idiopathique (ou d’une TV polymorphe) et d’une repolarisation précoce est appelée syndrome de repolarisation précoce (ESC 2022 [7]). Le cœur est morphologiquement sain. Ce syndrome est exceptionnel et ne doit être évoqué qu’après un épisode d’arythmie ventriculaire et devant certains critères atypiques de repolarisation précoce (cf. Syndrome de repolarisation précoce).

En cas de repolarisation précoce atypique par les dérivations concernées (latérales ou inférieures), un pic de l’onde J ≥ 2 mm avec un segment ST horizontal ou descendante, il est recommandé aux médecins de prendre contact avec un centre spécialisé.

Diagnostics différentiels

- Péricardite. Les ondes J sont fréquentes au côté du sus-décalage diffus de ST.

- Hyperkaliémie. Les ondes T d’une hyperkaliémie peuvent être géantes (max. autour de 20 mm).

- Infarctus avec ST+.

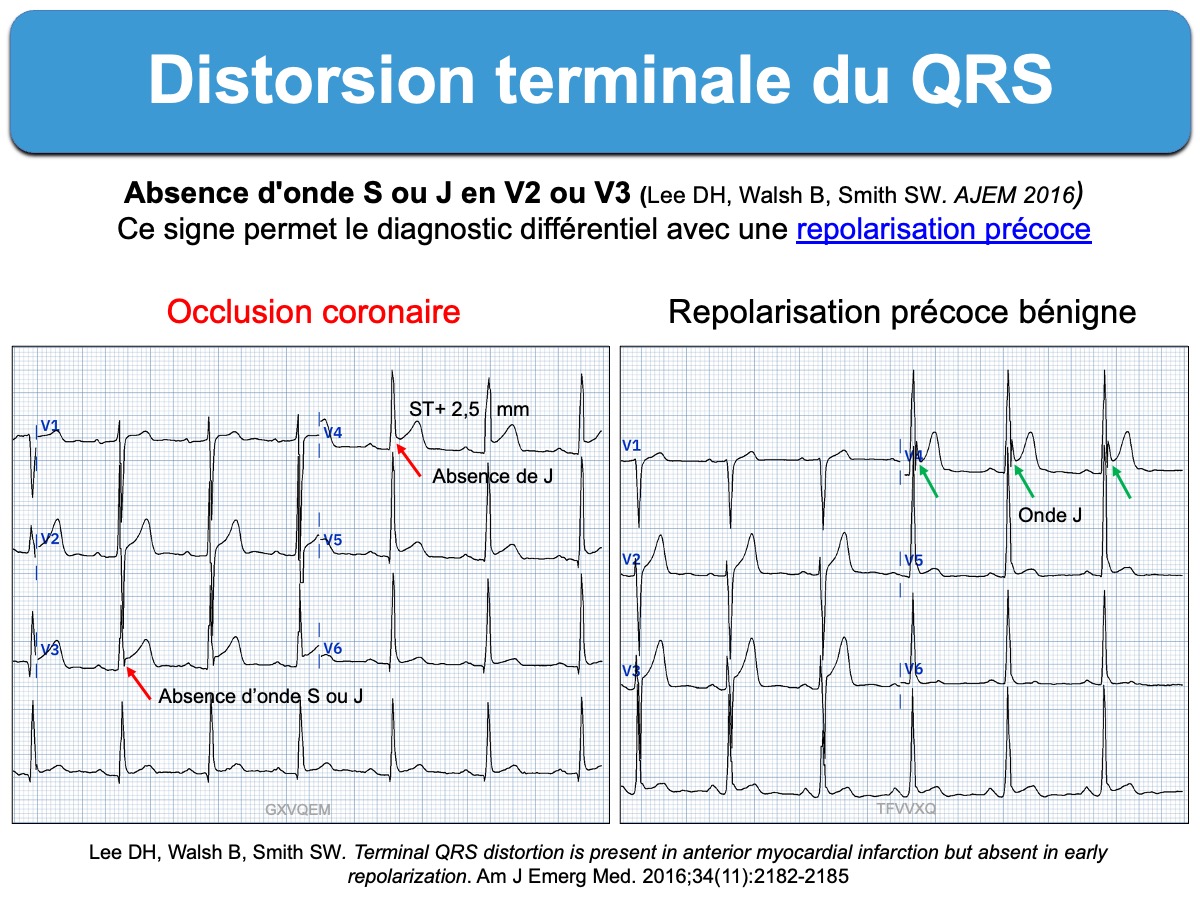

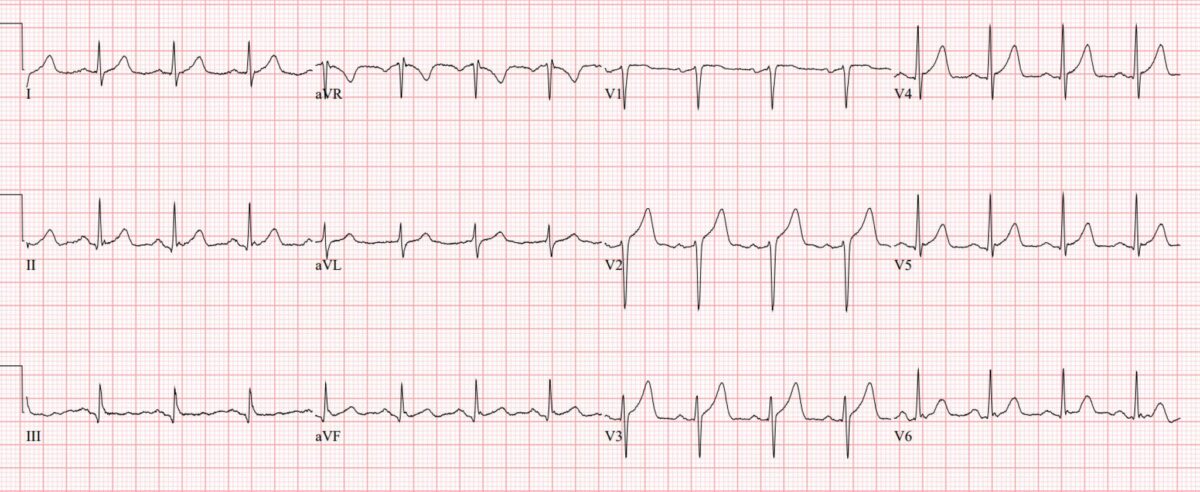

La distinction entre une repolarisation précoce et un infarctus ST+ antéroseptal est parfois difficile en situation clinique compatible, tant pour les urgentistes que pour les cardiologues [5]. La comparaison avec des ECG antérieurs ou successifs et/ou des dosages de troponine sont souvent nécessaires. Une lecture complète de l’ECG permet dans la majorité des cas de s’assurer qu’il s’agit d’une variante de repolarisation ventriculaire.

Voici les critères qui renforcent l’hypothèse d’une repolarisation précoce :

-

- Les complexes QRS sont normaux, plutôt amples, et on note une croissance rapide des ondes R de V1 à V4 avec une zone de transition généralement déviée à droite (V2-V3 parfois V1-V2) et une onde R quasi exclusive parfois en V4 (« transition précoce »). L’amplitude moyenne des ondes R en V2-V4 est > 5 mm [4].

- Le sus décalage de ST entre l’onde J et l’onde T est concave en haut

- Il n’y a pas de miroir ST- en dérivations inférieures.

- L’onde J prédomine en V5.

- L’onde T en V1 est négative ou positive mais peu voltée (TV1 < TV6). Les ondes T sont plutôt amples et asymétriques en V2-V3.

- L’intervalle QTc est normal ou plus court que dans une population contrôle.

- L’indice de Smith (formule) est négatif (cf. Indice de Smith à 4 variables < 18,2 [4]).

- Une onde J ou une onde S est présente en V2 et V3 (cf. Distorsion terminale du QRS).

Voir aussi. Indice de Smith, repolarisation masculine, variante de repolarisation ventriculaire, infarctus antérieur

Quiz. Variante normale ou occlusion coronaire aiguë à son début (Co2b24)?

Réponse au quiz ci-dessous (abonnés)

Vidéo YouTube (P. Taboulet) Cas clinique. Repolarisation précoce ou infarctus ? Formule de Smith. Dans cette vidéo, nous suivrons l’ECG d’un patient sur plusieurs années et observerons la fluctuation de la repolarisation en fonction de la fréquence cardiaque, et utiliserons la première formule de Smith (3 variables) pour distinguer une RP d’une occlusion coronaire.

La suite est réservée aux membres et stagiaires du site.

Se connecter | Devenir membre | Devenir stagiaire