Faisceau de fibres spécialisées dans la conduction électrique intraventriculaire. Il doit son nom au cardiologue suisse W. His Jr. qui l’a découvert en 1893 [1].

Tronc du faisceau de His

Ce faisceau débute à la fin du nœud AV par un tronc qui se prolonge dans le septum membraneux interventriculaire jusqu’à sa division dans le septum musculaire en deux branches, gauche et droite (cf. Activation électrique du cœur). Il est essentiellement vascularisé par la première septale, branche de l’IVA proximale.

L’activité électrique du His (potentiel H) est de trop faible amplitude pour être détecté par un ECG de surface. C’est pourquoi les propriétés de conduction infra-nodale sont étudiées au cours d’un ECG endocavitaire. Par extension, le His désigne : a) le faisceau lui-même ; b) la traduction électrique de son activité (onde H) ; c) l’exploration électrophysiologiquedestinée à trouver cette dernière (“faire un His”). L’adjectif s’y rapportant est « hissien » : conduction hissienne, bloc hissien… (« hisien » pour d’autres…).

Si ces propriétés s’altèrent et que les influx sinusaux de parviennent plus correctement aux ventricules, on parle de bloc AV intra-hissien.

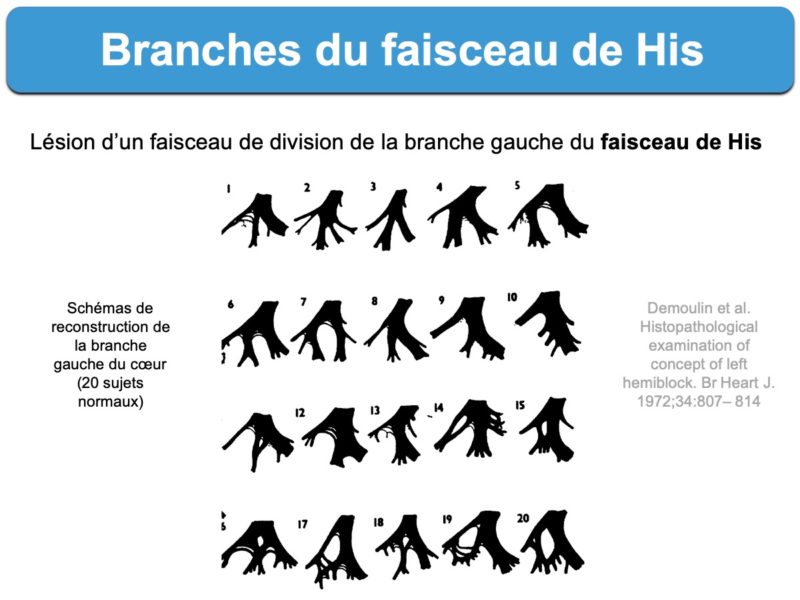

Branches du faisceau de His

Le tronc se divise rapidement en deux branches, droite et gauche. La branche droite, plus petite, reste homogène jusqu’à sa ramification à l’apex du ventricule droit tandis que la branche gauche se divise en deux faisceaux majeurs (faisceau antérieur gauche et faisceau postérieur gauche) – ou hémibranches – avant de se ramifier dans un réseau arborescent de fibres sous-endocardiques à conduction rapide (cf. Fibres de Purkinje).

Vascularisation : La partie distale du faisceau de His, la branche droite et le faisceau antérieur de la branche gauche sont vascularisés par les branches septales de l’interventriculaire antérieure [2][3]. Le faisceau postérieur de la branche gauche est vascularisé à la fois par les branches septales de l’IVA et des branches nodales ou postérieures issues de la coronaire droite [2].

Conséquences des lésions : une lésion (ischémie, fibrose…) conduit à un bloc de branche ou à un bloc fasciculaire.

- Une lésion du faisceau antérieur gauche s’appelle un bloc fasciculaire antérieur gauche (BFAG). Elle est fréquente et sans conséquence hémodynamique.

- Une lésion du faisceau postérieur gauche s’appelle un bloc fasciculaire postérieur gauche (BFPG). Cette lésion exceptionnelle retentit sur l’hémodynamique. Elle est associée en règle avec une lésion de la branche droite.

- Une lésion des deux faisceaux majeurs de la branche gauche s’appelle un bloc de branche gauche (BBG).

- Une lésion de la branche droite s’appelle un bloc de branche droit (BBD).

- Une lésion de la branche droite avec une lésion fasciculaire gauche s’appelle un bloc bifasciculaire. L’association BBD et BFAG est fréquente (même vascularisation) et relativement peu évolutive si l’intervalle PR est normal, comparée à l’association BBD et BFPG qui est de mauvais pronostic à court terme (risque de bloc AV paroxystique avec syncope).

- Une lésion de la branche droite avec un bloc fasciculaire à bascule (BFAG puis BFPG et vice versa) ou un bloc de branche gauche alternant (BBD puis BBG et vice versa) s’appelle un bloc trifasciculaire, de mauvais pronostic à court terme.

- Une lésion complète et permanente des branches du faisceau de His s‘appelle un bloc AV du 3e degré intrahissien (ou bloc trifasciculaire complet).

La branche gauche du faisceau de His se divise en fait chez de nombreux sujets en trois faisceaux : antérieur, postérieur et septal. Le faisceau septal gauche provient du tronc de la branche gauche, du faisceau antérieur, du faisceau postérieur ou des deux faisceaux à la fois. Le blocage du petit faisceau septal donne lieu à un bloc fasciculaire septal gauche récemment authentifié. Ce bloc est le plus rare de tous les blocs fasciculaires [4]

[1] Haft JI. The His bundle electrogram. Circulation. 1973;47(4):897-911.

[2] Zimetbaum PJ, Josephson ME. Use of the electrocardiogram in acute myocardial infarction. N Engl J Med 2003; 348:933-40.

New right bundle-branch block with a Q wave preceding the R wave in lead V1 is a specific but insensitive marker of proximal occlusion of the left anterior descending artery in association with anteroseptal myocardial infarction

The right bundle branch receives most of its blood from septal perforators of the left anterior descending artery. There may also be collateral blood supply from the right coronary artery or left circumflex artery. The proximal left bundle branch divides into the left anterior fascicle and the left posterior fascicle. The left anterior fascicle is supplied by septal perforators from the left anterior descending artery and is particularly susceptible to ischemia or infarction. The proximal portion of the left posterior fascicle is supplied by the atrioventricular nodal artery (i.e., the right coronary artery) and by septal perforators of the left anterior descending artery. The distal portion of the posterior fascicle has a dual blood supply from the anterior and posterior septal perforating arteries.

[3] Strauss DG, Loring Z, Selvester RH et al. Right, but not left, bundle branch block is associated with large anteroseptal scar. J Am Coll Cardiol. 2013 Sep 10;62(11):959-67. (téléchargeable)

A proximal septal perforating branch of the left anterior descending (LAD) coronary artery most commonly perfuses the right bundle branch and left anterior fascicle, but not the left posterior fascicle. Thus, proximal LAD occlusions should cause RBBB, not LBBB. Those with RBBB (compared with LBBB) were more likely to have ischemic heart disease (79% vs. 29%; p < 0.0001). In the alcohol septal ablation cohort, 15 of 20 patients (75%) developed RBBB, but no patients developed LBBB.

In patients with LV ejection fraction ≤35%, RBBB is associated with significantly larger scar size than LBBB is, and occlusion of a proximal LAD septal perforator causes RBBB. In contrast, LBBB is most commonly caused by nonischemic pathologies.

[4] Riera AR, Uchida AH, Schapachnik E, et al. The history of left septal fascicular block: chronological considerations of a reality yet to be universally accepted. Indian Pacing Electrophysiol J. 2008;8:114-28. (téléchargeable)