Nécrose segmentaire du myocarde en rapport avec une ischémie coronaire aiguë et prolongée. Cette ischémie peut être due à une occlusion coronaire aiguë (érosion/rupture de plaque d’athérome, thrombose/embolie coronaire, dissection coronaire spontanée…) ou un déséquilibre du ratio demande/apport d’oxygène à coronaires saines (hypoxie, tachycardie, anémie, collapsus…) [1].

Incidence globale : 80-120 000 infarctus/an en France, soit environ de 300 cas par jour (hommes environ 2/3 des cas). La majorité des infarctus surviennent entre 65 et 85 ans (≈45 % des cas) [4]. Malgré les progrès thérapeutiques, environ 10 % des patients décèdent dans l’heure suivant l’infarctus. La mortalité à 30 jours après un infarctus du myocarde aigu est estimée en France autour de 2,1 % selon les données nationales (2015). Elle varie selon l’âge, le sexe, les comorbidités, le type d’infarctus et de prise en charge initiale. Les femmes ont une mortalité plus élevée.

La sémiologie (symptômes et signes) classique est une douleur thoracique antérieure, à type de serrement ou de poids sur la poitrine avec souvent une irradiation douloureuse au cou, bras, dos, mâchoire ou épigastre. Le terrain est classiquement un sujet au delà de 60 ans, avec des facteurs de risque cardiovasculaires (tabac, cholestérol, HTA, diabète, obésité, famille…). La sémiologie peut être très variable ce qui peut égarer le patient et le médecin, Elle est typique dans un 1/4 des cas, plus souvent chez les femmes et les sujets âgés. L’irradiation douloureuse peut remplacer la douleur thoracique. La douleur peut-être remplacée par – ou associée à – une dyspnée, malaise, gêne thoracique, syncope, convulsions, mort subite récupérée…. Des sujets jeunes avant 35 ans, peuvent aussi faire des infarctus, en cas de dissection spontanée d’une coronaire [6], une implantation anormale de coronaire [7], de nombreux facteurs de risque, de traumatisme direct d’une coronaire lors d’un choc sur le thorax…

L’occlusion la plus fréquente est la coronaire droite, puis l’interventriculaire gauche, puis l’artère circonflexe. D’autres artères plus distales peuvent être concernées (marginale, diagonale, bissectrice, interventriculaire postérieure…).

L’imagerie invasive des artères coronaires repose actuellement sur l’angiographie par rayons X (coronarographie), l’échographie endovasculaire (IVUS) et la tomographie par cohérence optique (OCT). Les deux dernières techniques sont utilisées en cas de négativité de l’angiographie, comme en cas de vasospasme à coronaire saines, avec doute persistant sur une lésion de la paroi coronaire [8] ou en cas de lésions complexes/calcifications de la paroi pour guider la stratégie avant l’implantation du stent.

L’ECG permet de suspecter un infarctus devant l’existence de certaines anomalies spécifiques en situation clinique compatible avec une ischémie prolongée (cf. ECG en situation ischémique). Il suggère l’artère impliquée (cf. Territoires coronaires) et la quantité de myocarde menacée, renseigne sur le pronostic vital et permet d’apprécier l’efficacité des traitements entrepris pour la reperfusion coronaire. Pour parler d’infarctus, on doit observer l’élévation puis la décroissance d’un marqueur biologique spécifique (troponine ou CPKMB). Sinon, il peut s’agir d’un syndrome coronarien aigu à type d’angor instable ou d’une autre étiologie.

ECG typique d’une occlusion coronaire aiguë

Infarctus transmural. L’ischémie est complète dans les couches sous-endocardique et épicardique du myocarde et les signes ECG évoluent souvent de façon stéréotypée (cf. Infarctus avec élévation du segment ST) [4]. La description ci-dessous est caricaturale, livresque, mais peut s’observer en l’absence d’intervention médicale.

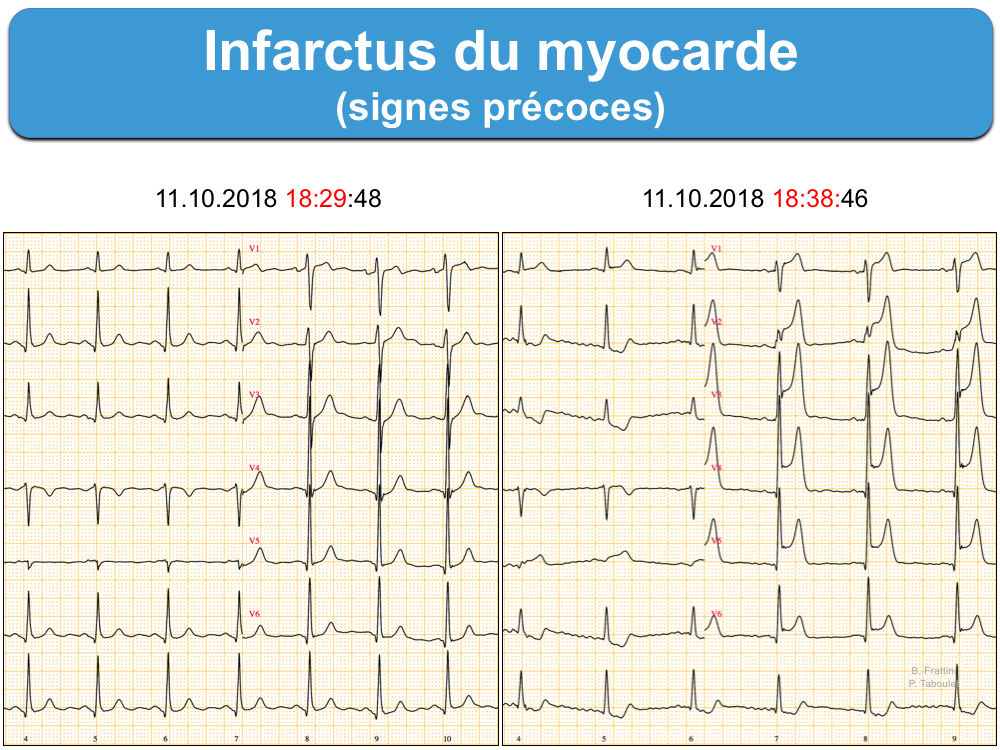

1- Les 30 premières minutes sont marquées par l’apparition d’ondes T amples voire géantes (ischémie sous-endocardique) dans au moins deux dérivations concordantes;

2 – Pendant l’heure suivante, l’onde T ample se transforme en sus-décalage de ST, convexe vers le haut, surélevant l’onde S et atteignant parfois 10 voire 15 mm soit 1 à 1,5 mV (infarctus ST+). L’aspect qui résulte parfois, en dôme, est pathognomonique (onde de Pardee ou « tombstone wave »). Un sous-décalage de ST dans les dérivations opposées à celles qui explorent directement le territoire ischémié est fréquent mais inconstant. Ce signe en miroir, même discret, a une forte valeur diagnostique, mais il peut manquer.

Une occlusion coronaire aiguë se manifeste le plus fréquemment par un sus-décalage de ST anormal, ascendant qui débute juste après l’ascension du point J et s’accompagne d’un décollage (« take off ») rapide de l’onde T. Le sus-décalage de ST est plus rarement horizontal voire concave [2]. Il est parfois triangulaire (en aileron de requin) extrêmement trompeur et de mauvais pronostic [3].

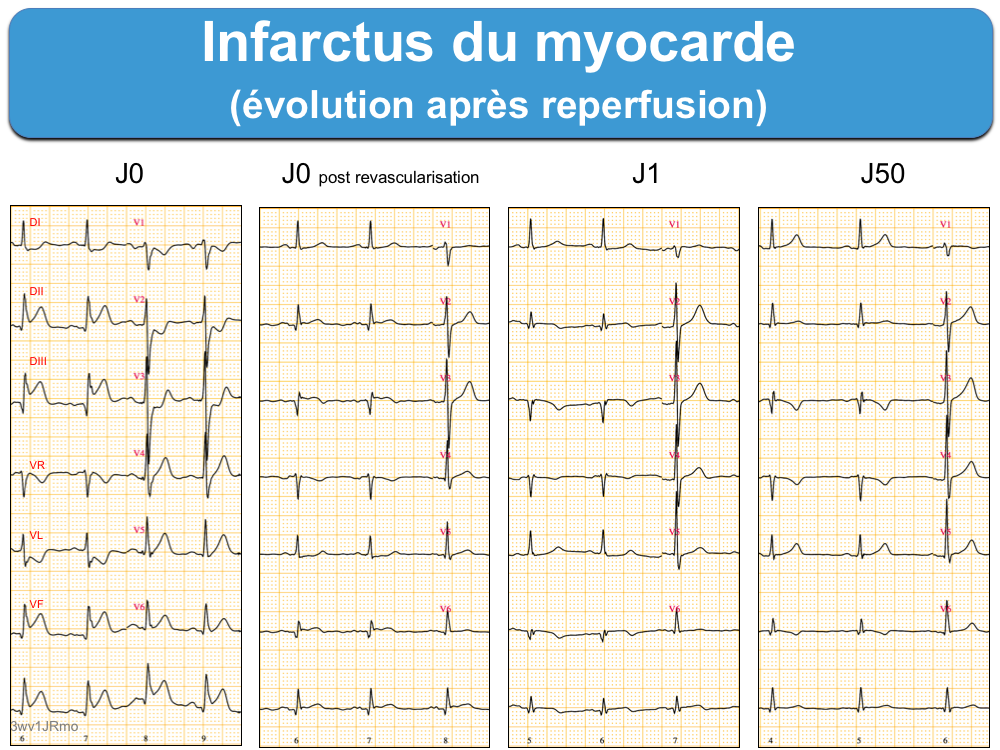

3 – Les complexes QRS se transforment rapidement (≤ 1 h parfois) dans le territoire du ST+ (cf. Complexes QRS modifiés par l’ischémie). On peut observer une ascension/disparition de l’onde S (cf. Distorsion terminale du QRS), une augmentation transitoire ou au contraire un rabotage des ondes R et rapidement une onde q fine, puis large et profonde apparaît (cf. Onde Q de nécrose). Au cours de cette transformation, un élargissement et/ou une fragmentation progressive des QRS (cf. Complexes QRS fragmentés) sont possibles et de mauvais pronostic, dans la région infarcie ou en miroir. Ces modifications peuvent régresser sous l’effet d’une reperfusion coronaire précoce, disparaître avec les mois/années ou persister à vie.

4 – Dans les heures ou jours suivants, selon la précocité du traitement, le segment ST retourne à la ligne isoélectrique et l’onde T se négative (ischémie sous-épicardique).

5 – Si le segment ST+ persiste plus de trois semaines, il faut évoquer l’évolution vers un anévrisme ventriculaire.

En cas d’infarctus non transmural, l’ischémie est incomplète et les signes ECG se limitent à des modifications mineures du segment ST et/ou de l’onde T (cf. Infarctus non ST+).

La distinction entre SCA ST+ et SCA non ST+ est essentielle pour guider la thérapeutique, mais la corrélation entre l’ECG et les conséquences anatomopathologiques (ST+ occlusion complète et non ST+ occlusion incomplète) n’est pas aussi caricaturale. En effet, plus d’un tiers des infarctus avec une élévation subtile du segment ST ou pas d’élévation du tout sont secondaires à une occlusion complète ou quasi complète d’une ou plusieurs artères coronaires (infarctus de type I) [4][5]. Réciproquement (plus rarement), certains infarctus avec sus-décalage de ST sont des infarctus de type II (sans occlusion coronaire, cf. SCA avec équivalent ST+).

ECG en situation ischémique

Il faut réaliser les enregistrements ECG selon une méthodologie rigoureuse car l’ECG initial peut être normal ou difficile à lire en raison d’anomalies subtiles (cf. Infarctus subtil), d’anomalies explicables par un autre mécanisme comme un bloc de branche gauche, une hypertrophie VG, une repolarisation précoce, une péricardite, un anévrysme ventriculaire, des ondes Q de pseudonécrose ou un stimulateur cardiaque… ou des complications rythmiques (cf. ECG en situation ischémique)

Territoires coronaires

On distingue quatre territoires d’infarctus, en rapport plus ou moins avec l’occlusion de l’artère coronaire qui le perfuse :

- infarctus inférieur (le plus fréquent)

- infarctus antérieur

- infarctus du ventricule droit

- infarctus basal.

Les descriptions ECG sont souvent présentées de manière caricaturale dans les livres. En pratique, plusieurs territoires peuvent être plus ou moins affectés, et la correspondance avec une artère coronaire occluse est incertaine.

Pronostic d’une occlusion coronaire aiguë

Plus l’artère coronaire est dominante et/ou son occlusion proximale, plus l’infarctus est étendu et les complications fréquentes.

Le pronostic vital peut être engagé rapidement en raison en raison de l’apparition d’un BAV, souvent annoncé par l’apparition d’un BB (cf. Infarctus et bloc de branche), de complications rythmiques précoces (cf. Infarctus avec complications rythmiques), mécaniques (choc cardiogénique, rupture du pilier de la valve mitrale, CIV, rupture pariétale avec tamponnade, péricardite et syndrome de Dressler…) ou thrombotiques.

Taboulet P. Syndrome coronaire aigu et ECG : les équivalents ST+. Ann. Fr. Med. Urgence (2011) 1:408-414

Vidéo YouTube (P. Taboulet, 60 min) Pourquoi le diagnostic de SCA est difficile ?

Livres Taboulet P.

Vidéo et blog de SW Smith au sujet des complications

- 40 Minute Lecture with Many Cases: Complications of Acute Coronary Syndrome.

- Inferior ST Elevation. BP 250/140

Cardio-online : Infarctus à coronaires saines (Cas clinique 2023)

Références

La suite est réservée aux membres et stagiaires du site.

Se connecter | Devenir membre | Devenir stagiaire