Anomalie de conduction entre le nœud sinusal et l’oreillette droite (jonction sino-atriale) [1]. Ce type de bloc de sortie survient essentiellement chez les sujets âgés (fibrose, remodelage, traitement antiarythmique, anesthésie sympatholytique, anomalie métabolique). Il appartient au syndrome de dysfonction sinusale.

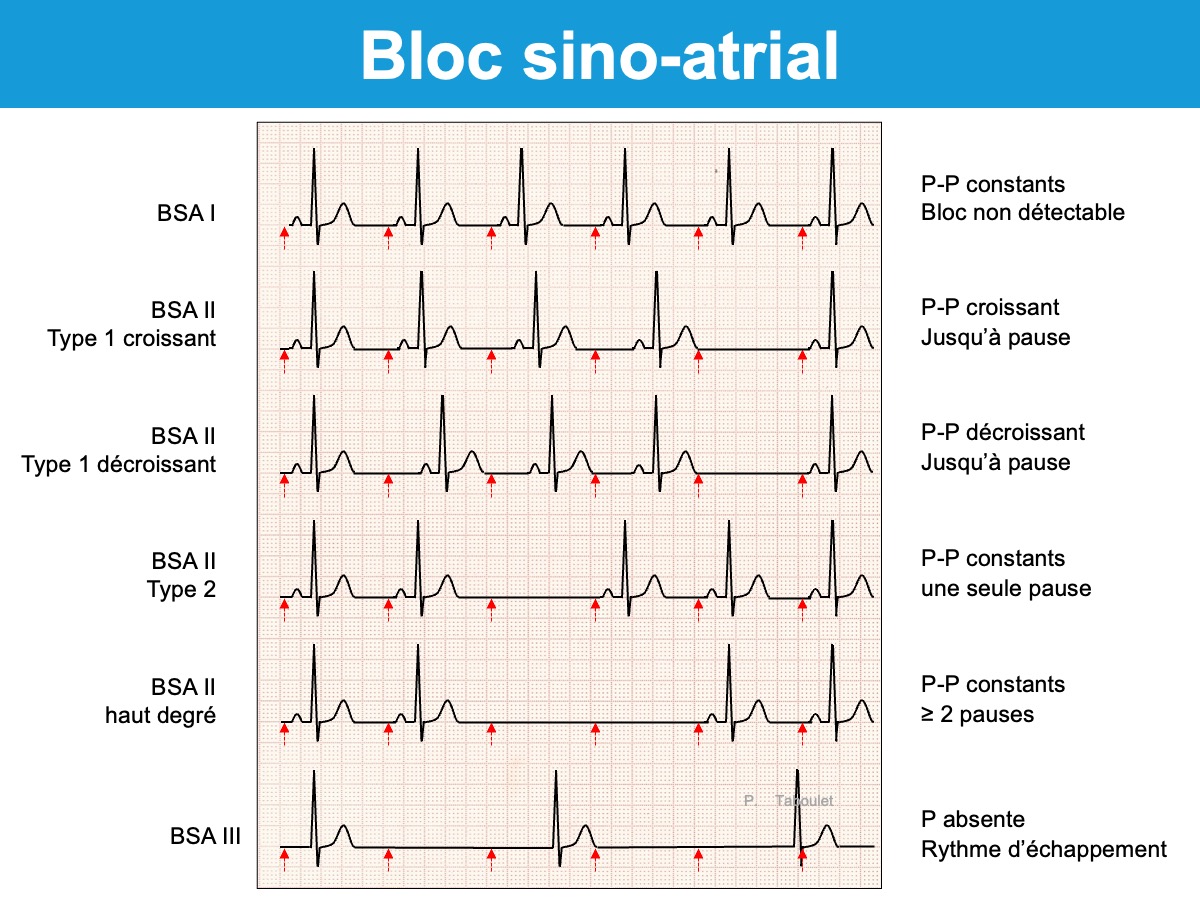

Le blocage est de degré variable (cf. schéma ci-dessous d’après Torres JP [2], la flèche rouge représente l’activation du sinus).

Bloc sino-atrial du 1er degré (BSA 1)

Allongement de la conduction intra-atriale après dépolarisation sinusale, sans traduction sur l’ECG. Seule une exploration électrophysiologique permet d’en faire le diagnostic. On peut néanmoins le suspecter si, au décours d’une extrasystole atriale, l’intervalle P-P post-extrasystolique s’allonge brièvement.

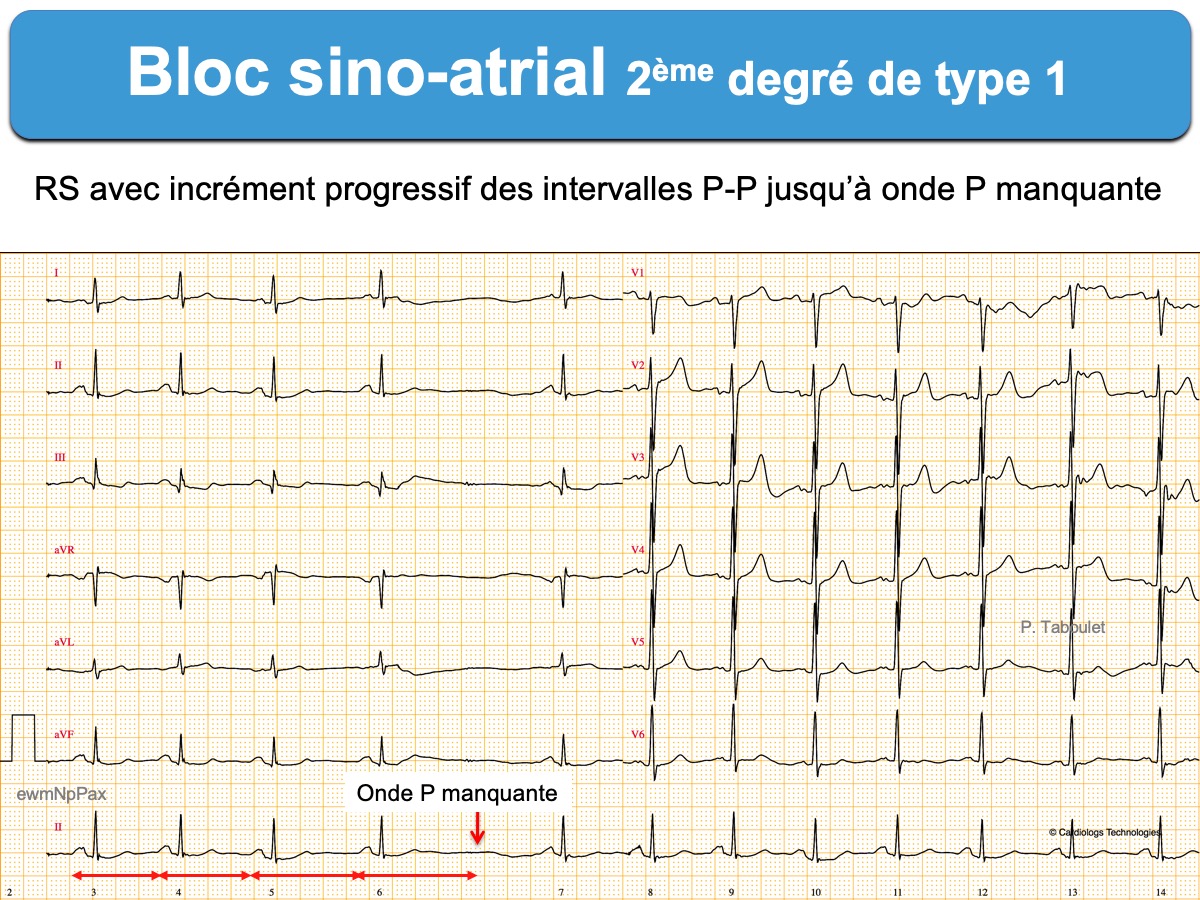

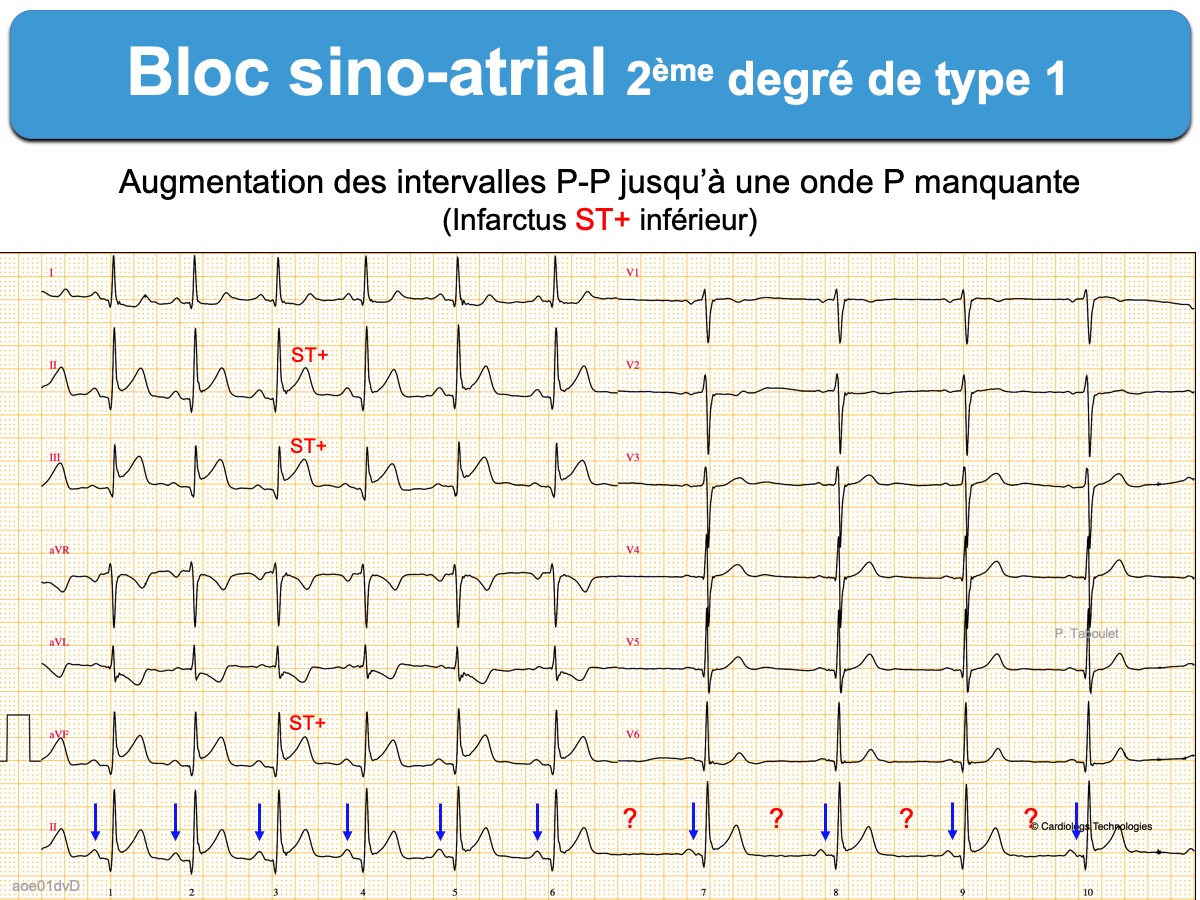

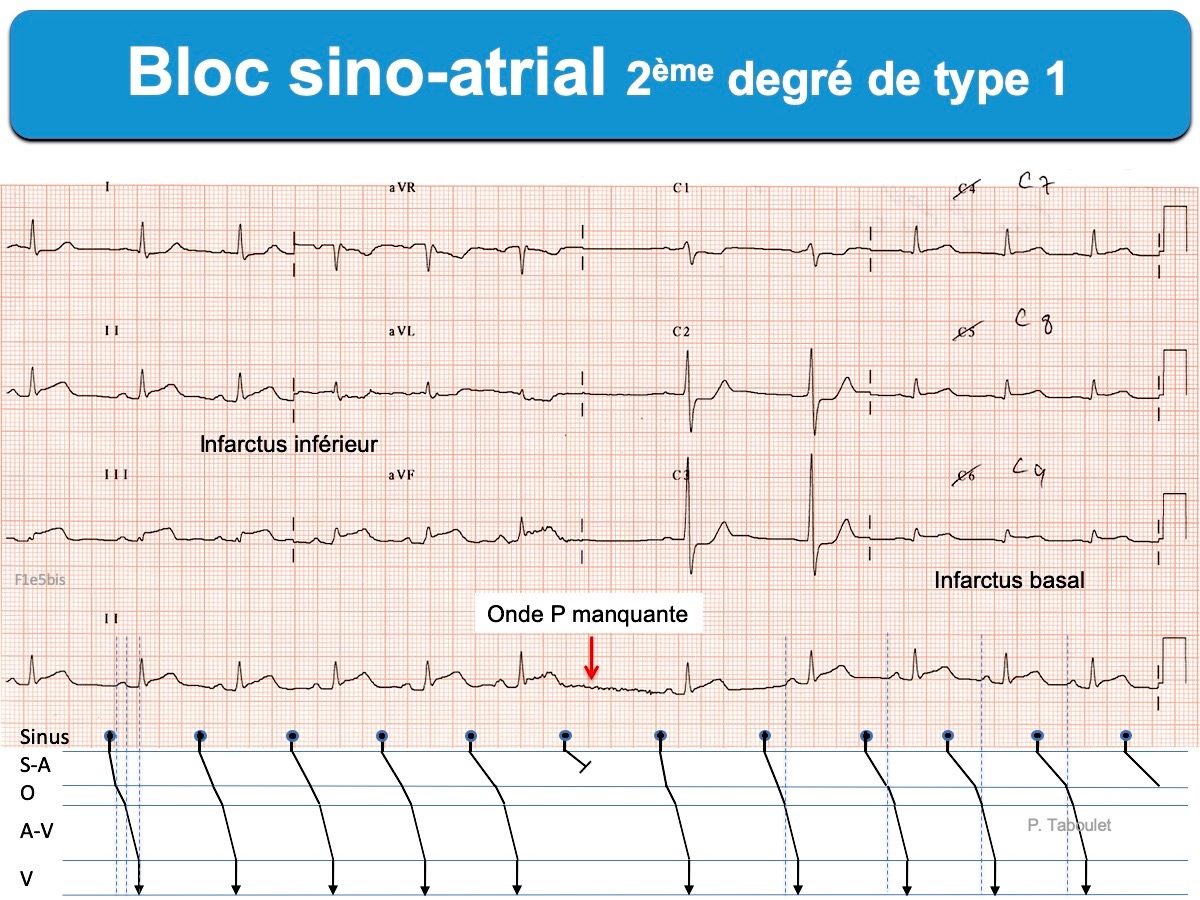

Bloc sino-atrial du 2e degré (BSA 2 Mobitz 1)

Interruption complète de la conduction intra-atriale après plusieurs dépolarisations sinusales consécutives.

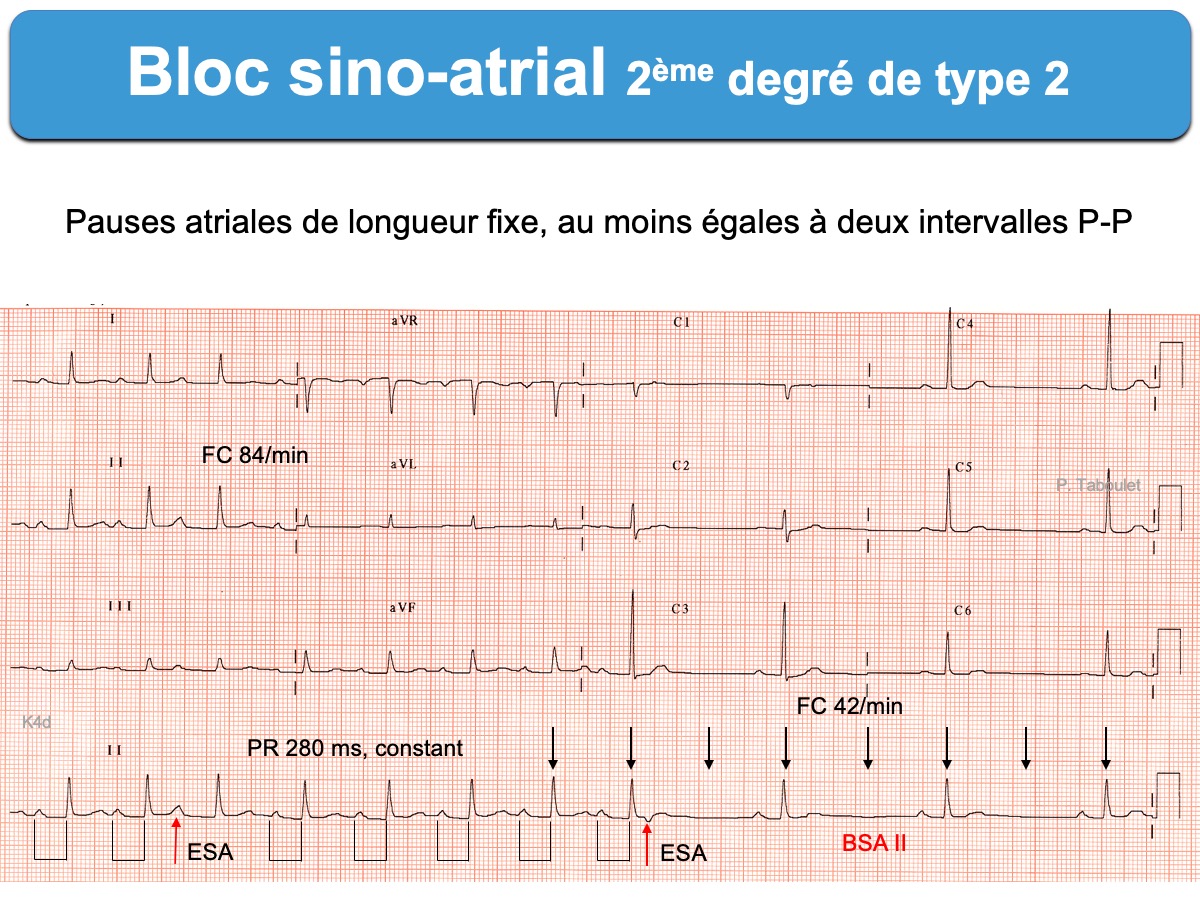

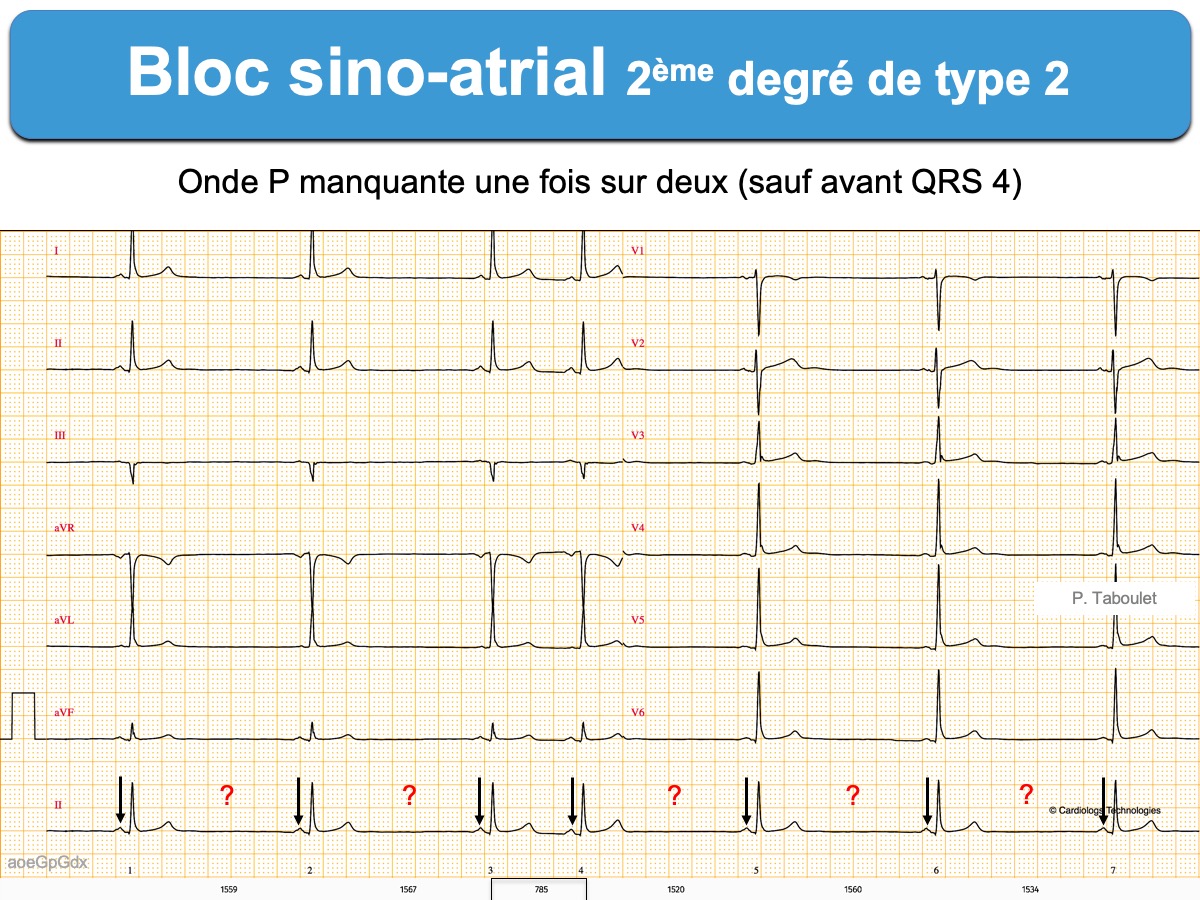

Le tracé électrique montre un ralentissement brutal et bref de la fréquence ventriculaire en rapport avec une pause atriale caractérisée par une « onde P manquante ». Il y a autant d’ondes P que de complexes QRS (davantage de QRS si surviennent des complexes d’échappement ou moins de QRS si un BAV est associé [3]). On distingue deux types de BSA 2 (classification de Blumberger) de gravité croissante :

- Le type 1 se caractérise par un incrément positif progressif du temps de conduction de l’influx dans la jonction sino-atriale jusqu’à la survenue d’une pause atriale et donc une absence d’onde P. Sur l’ECG, on observe des intervalles P-P croissants qui précèdent l’onde P manquante et l’intervalle P-P de la pause est inférieur à deux intervalles P-P normaux. L’incrément est plus rarement négatif, avec des intervalles P-P qui sont décroissants (cf. Paradoxe de Wenckebach). Ce bloc est souvent méconnu ou pris pour de l’arythmie respiratoire ou de la dysfonction sinusale.

Il faut souvent recourir à un dromogramme pour comprendre l’arythmie (cf. Dromogramme).

- Le type 2 ou bloc sino-atrial commun, se caractérise par des pauses intermittentes (sans onde P ni QRS) interrompant des cycles d’ondes P régulières ; ces pauses sont de longueur fixe, au moins égales à deux (bloc 2:1) ou trois intervalles P-P normaux (bloc 3:1) rarement plus.

Un BSA 2 (type 1 ou 2) est rare et souvent de diagnostic précis difficile. Il faut toujours y penser devant :

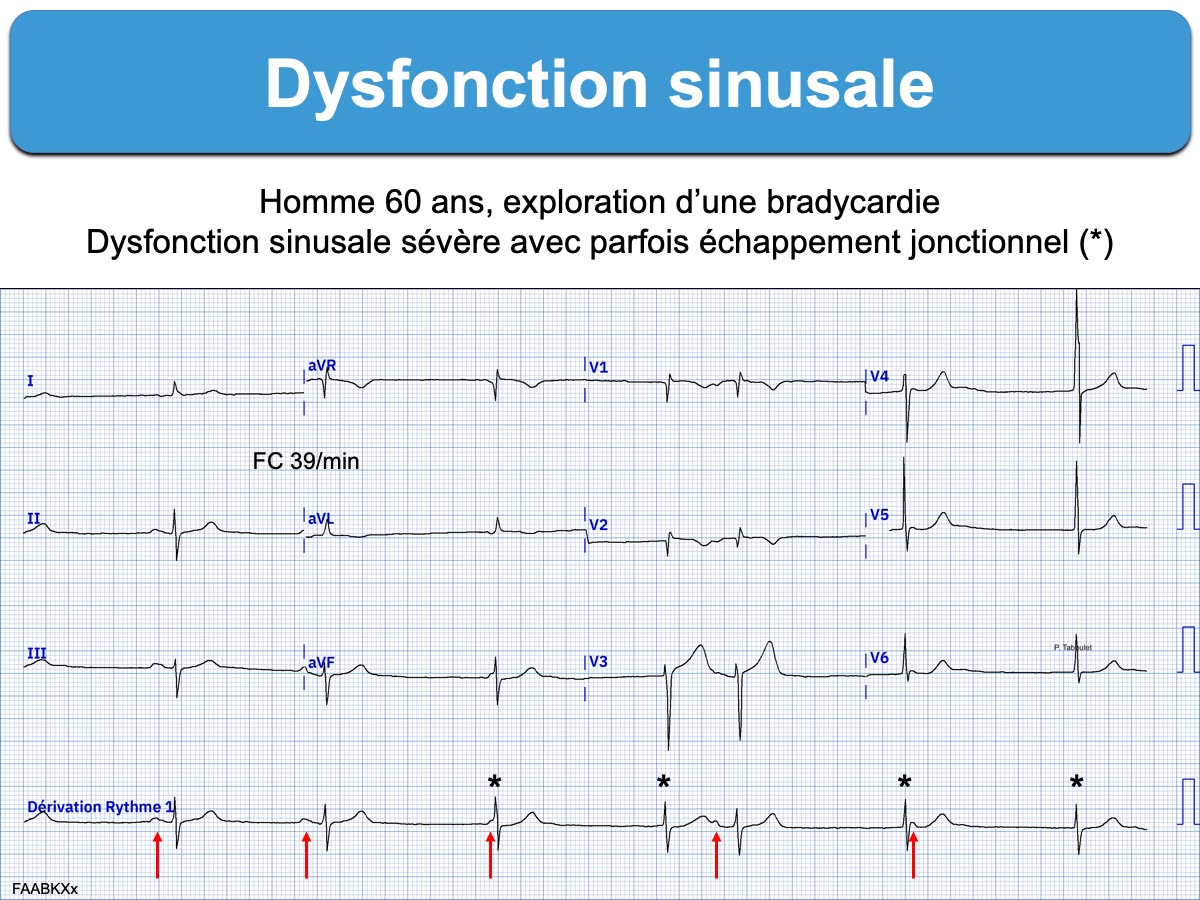

- une bradycardie sinusale inappropriée, en général chez un sujet âgé, avec une fréquence sinusale lente parfois entrecoupée par un complexe jonctionnel d’échappement. Dans le doute, on parle de dysfonction sinusale qui partage les mêmes étiologies et nécessite la même évaluation du risque (ci-dessous une dysfonction sinusale).

- une pause sinusale brutale, après avoir éliminé l’existence d’une extrasystole atriale bloquée (parfois cachée dans l’onde T du complexe précédent) ou, plus rare et très difficile à diagnostiquer certaines extrasystoles jonctionnelles cachées (cf. Conduction cachée).

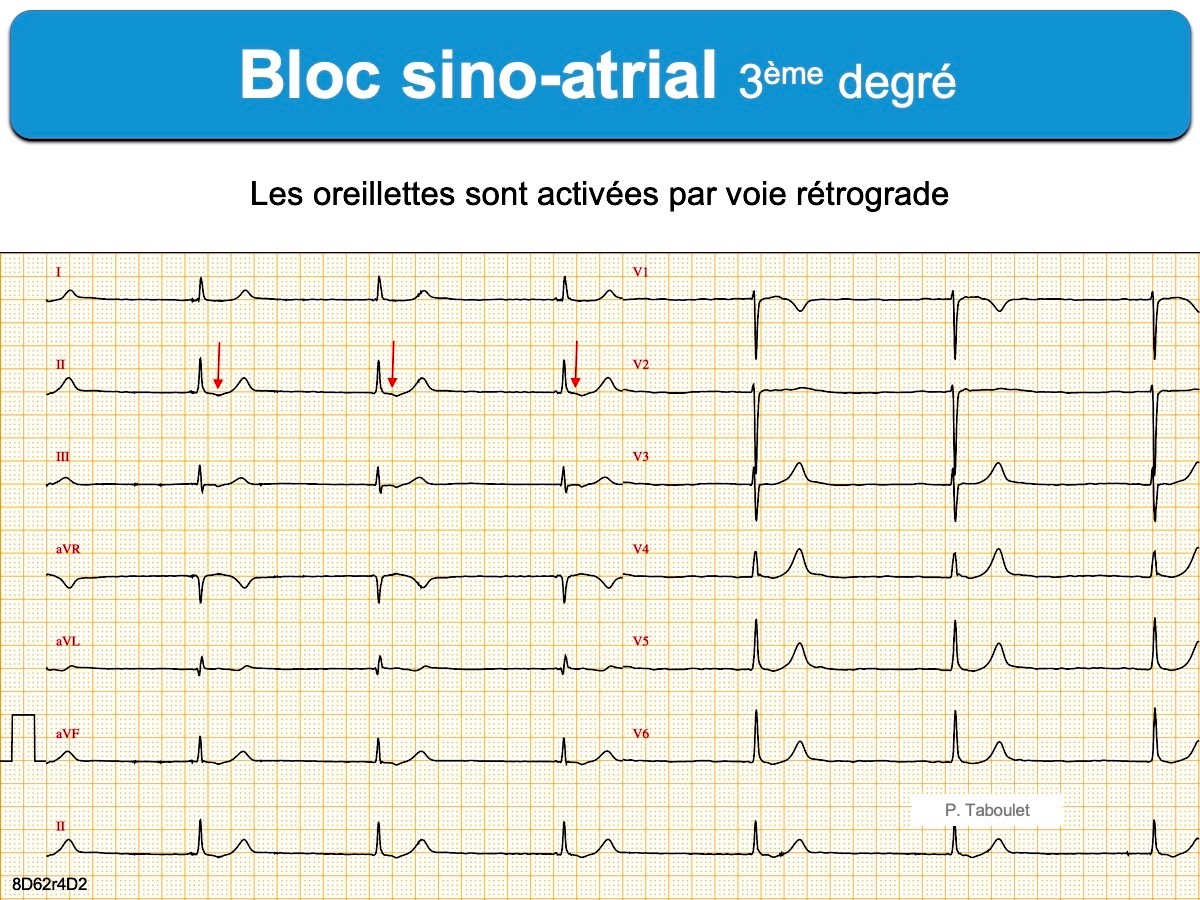

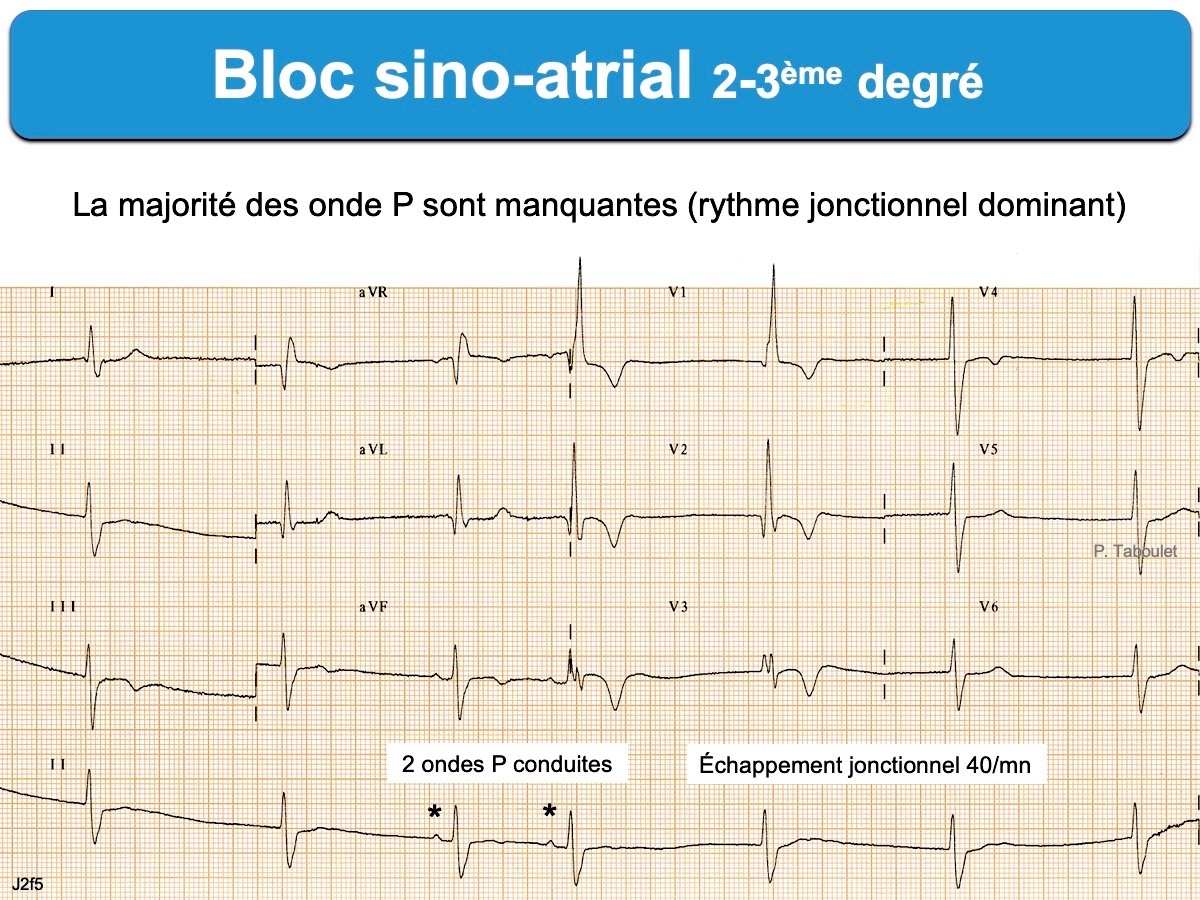

Bloc sino-atrial du 3e degré (BSA 3) ou haut degré (plusieurs ondes P manquantes)

Interruption complète et prolongée de la conduction intra-atriale.

Le tracé électrique montre des pauses sinusales longues, précédées et suivies d’un intervalle P-P normal. De plus, l’intervalle P-P de la pause est un multiple de l’intervalle P-P de base car il s’agit d’un bloc de sortie et non d’une anomalie de l’automatisme (au cours de laquelle les ondes P disparaissent au hasard). Un rythme d’échappement (en général jonctionnel) assure la contraction ventriculaire, activant parfois de façon rétrograde les oreillettes.

Très bel exemple sur le blog de S Smith (anglais) Wednesday, August 14, 2024 : Where did the P waves go?

NB. La maladie rythmique de l’oreillette ou maladie du sinus (« sick sinus syndrome ») comprend des symptômes et des signes liés à une dysfonction sinusale. Dans certains cas, le mécanisme physiopathologique qui induit la dysfonction sinusale favorise également l’apparition d’arythmies atriales, ce qui entraîne une condition clinique plus complexe, connue sous le nom de « syndrome bradycardie-tachycardie » [2]. Le traitement de choix des bradyarythmies symptomatiques chez les patients atteints de la maladie du sinus débute souvent par la mise en place d’un stimulateur cardiaque.

Voir aussi : Amylose cardiaque, Rythme d’échappement jonctionnel

Congrès Urgences 2014 (PDF). Dr P. Taboulet. Blocs sinoauriculaires et auriculoventriculaires (téléchargeable)

Vidéo YouTube : Comment reconnaître le mécanisme d’un bloc de conduction supraventriculaire ? (Dr P. Taboulet)

Cas cliniques

- S. Smith. Two interrupted sinus beats. What is the etiology ?

- S. Smith; What Kind of AV Block is This? Guest Post by Dr. K. Wang (The Rhythm Master), Using a Ladder Diagram

- Petzl AM, Epstein AE, Guandalini GS. Less Obvious Than One Might Think: Why Is There Grouped Beating? Circulation. 2024 Feb 6;149(6):481-483. (téléchargeable) –> Cas clinique compliqué mais très bien expliqué avec un dromogramme superbe

- S. Smith Where did the P waves go?

Faîtes des quiz sur le site web (plusieurs niveaux de connaissance 1 à 3).

Solution : Quiz Bradycardie 1

Si vous souhaitez améliorer ce contenu, merci de me contacter

Multiple ECG et références réservés aux abonnés