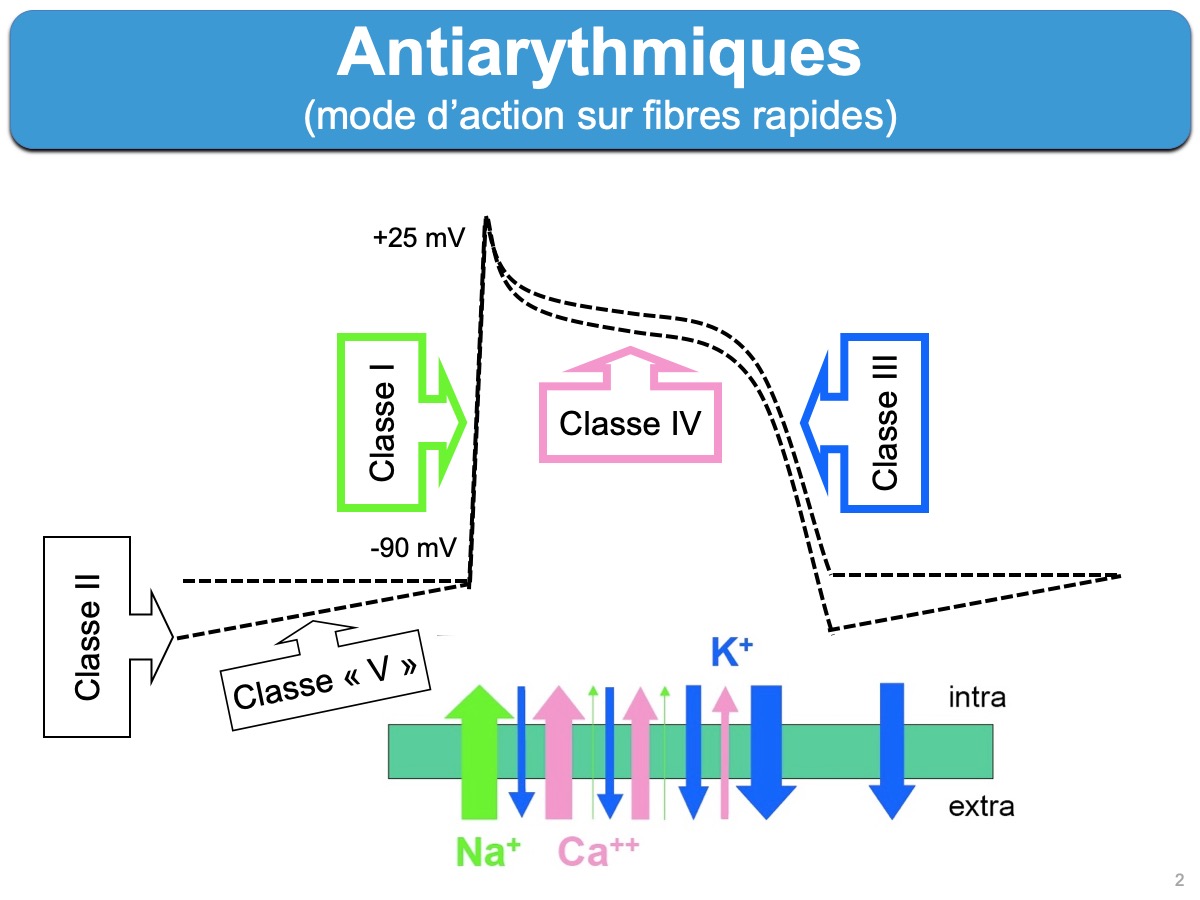

Substances capables de supprimer certaines arythmies en modifiant les courants ioniques transmembranaires impliqués dans le potentiel d’action.

La classification (ancienne mais pertinente) de Vaughan-Williams [1] distingue 4 classes en fonction de l’action sur la cinétique transmembranaires des ions (Na+, K+, Ca++) ou de l’effet sur le système nerveux autonome (voir Wikipedia.org).

Pharmacologie (site web du Collège nationale de Pharmacologie médicale) : ici

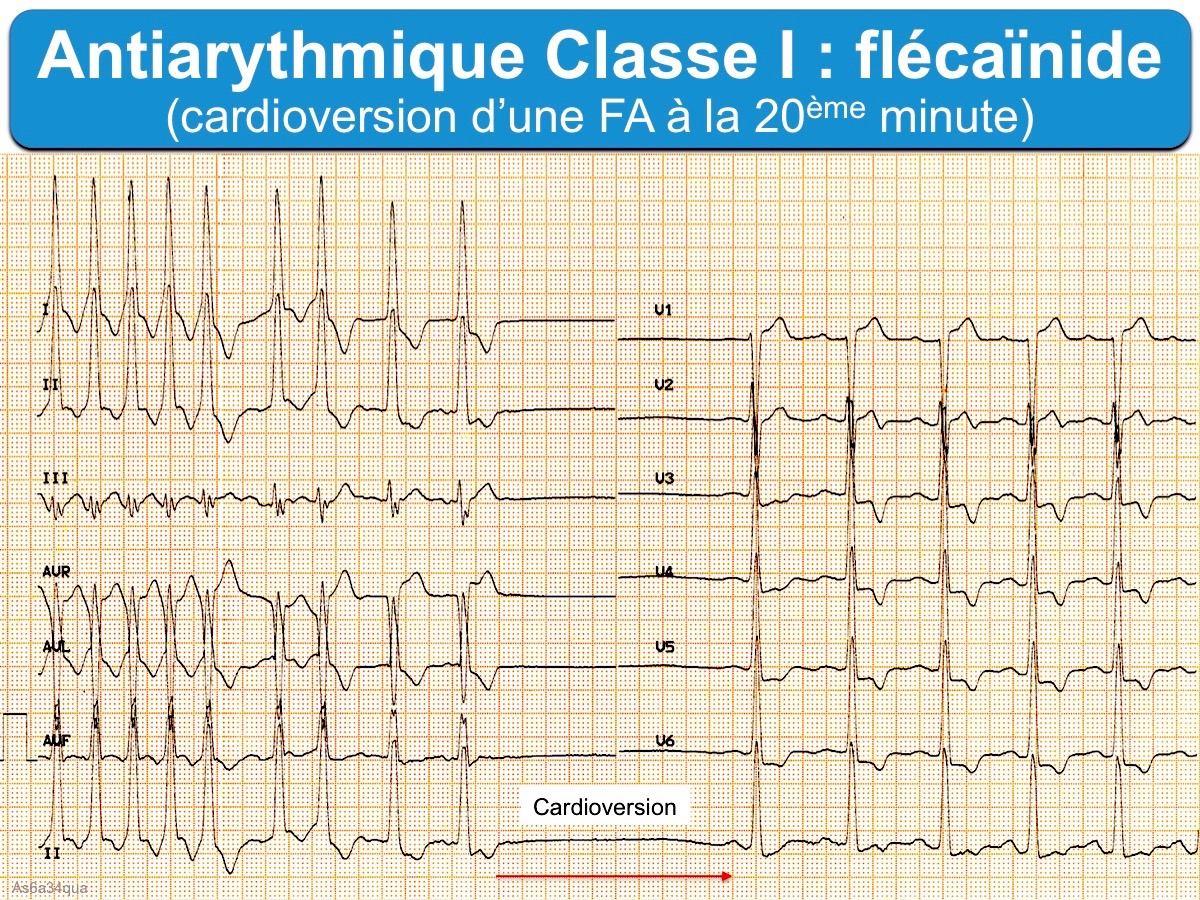

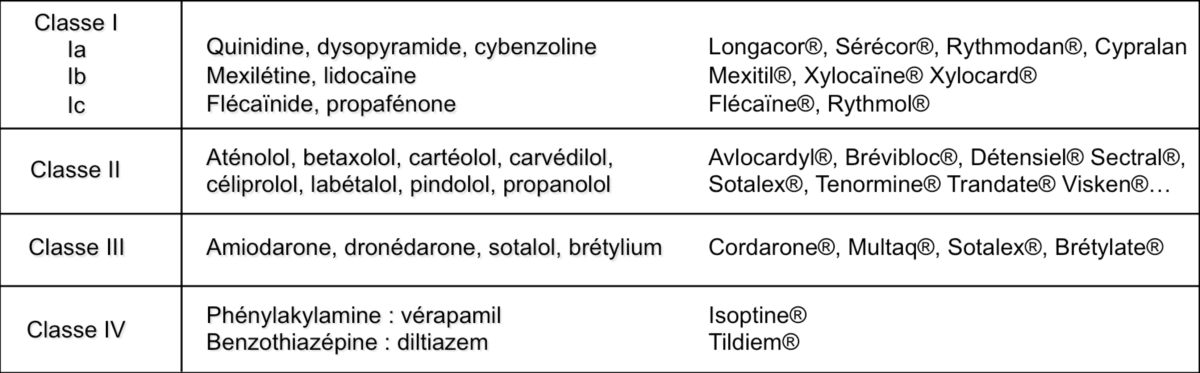

Classe I : antiarythmiques de classe I

- Ils inhibent le canal sodique rapide (cf. Stabilisants de membrane). Ils diminuent la vitesse maximale (Vmax) d’entrée du sodium en phase I du potentiel d’action des fibres rapides.

- La conséquence est un ralentissement de la propagation de l’influx, une diminution de l’excitabilité et de l’automaticité.

On les distingue selon l’effet qu’ils exercent sur la durée du potentiel d’action (DPA) et la période réfractaire effective (PRE). Voir antiarythmiques de classe I

Classe II : bêtabloquants

- Ils s’opposent aux effets de la stimulation bêta-adrénergique au niveau des tissus richement innervés.

- Ex. acébutolol, aténolol, esmolol, landiol, métoprolol, propranolol… Voir bêtabloquants

- Leurs actions sont différentes selon le type de cellules :

- – baisse de l’automatisme sinusal par réduction de la pente de dépolarisation diastolique lente (fibres à réponse lente)

- – ralentissement de la conduction nodale (fibres à réponse lente)

- – réduction de la durée du potentiel d’action des fibres à réponse rapide

- – période réfractaire peu ou pas modifiée (oreillettes et ventricules) ou augmentée au niveau du nœud AV

L’innervation adrénergique est faible au niveau du tissu myocardique atrial, ventriculaire ou celui des voies accessoires, aussi l’effet béta-freinateur est très faible, voire nul, sauf en condition d’ischémie où ils s’opposent à l’action arythmogène des catécholamines (Cf. Orage rythmique).

Sur l’ECG : la fréquence cardiaque est ralentie, l’intervalle P-R est allongé, l’intervalle Q-T n’est pas modifié voire diminué (sauf sotalol),la durée des complexes QRS est inchangée.

Classe III

- L’allongement homogène du potentiel d’action et de la période réfractaire réduit l’hyperautomatisme et les phénomènes de réentrée.

- ex. amiodarone, azimilide, brétylium, clofilium, dofétilide, dronédarone, ibutilide, sématilide et d-sotalol

- ECG : Ils ne modifient pas la durée des complexes QRS, mais allongent l’intervalle Q-T

Classe IV

: Inhibiteurs calciques non dihydropyridines

- Ils inhibent les courants calciques lents gCa et calcico-sodiques Ca-Na et donc l’entrée du calcium dans la cellule

- Ils s’opposent ainsi à la dépolarisation des fibres lentes (phase 4 du potentiel d’action) ce qui réduit l’automatisme (ralentissement de la fréquence sinusale) et l’hyperautomatisme. Ils ralentissent la phase 0 de dépolarisation des fibres lentes ce qui diminue la conduction sino-auriculaire et AV. Ils s’opposent au couplage excitation-contraction (effet inotrope négatif). Ils ne modifient pas le complexe QRS-T.

- Inhibiteurs calciques non dihydropyridines (ex. vérapamil, diltiazem). . .

Classe V [1]

Les antiarythmiques de classe V incluent l’adénosine (Striadyne) et la digoxine (Digoxine).

- La classe V n’existe pas en tant que telle, d’autant plus que les molécules citées n’ont pas réellement d’action antiarythmique, elles ne font que ralentir la conduction nodale.

Intoxications

- Cf. principes du traitement SFMU 2017 : Pr Danel. SFMU 2017

- Video Youtube ECG toxique

Pour en savoir plus

· Lien PubMed de revues générales (Liste d’articles publiés en Français)

· Un Cours spécialisé sur les antiarythmiques (en Anglais)

· Le Chapitre du Merck Manual sur les arythmies (en Anglais)

· Le site de l’American Heart Association sur les arythmies (en Anglais)

· Le site des Guidelines de l’European Society of Cardiology (en Anglais)