Transformation d’un arythmie soutenue et mal tolérée en rythme sinusal, à l’aide d’un choc électrique, en complément du traitement médical. Le choc électrique dépolarise et allonge la période réfractaire de tout le myocarde excitable, ce qui interrompt les circuits de réentrée et les foyers de décharge et établit une homogénéité électrique jusqu’à l’émergence d’un foyer de rythme automatique.

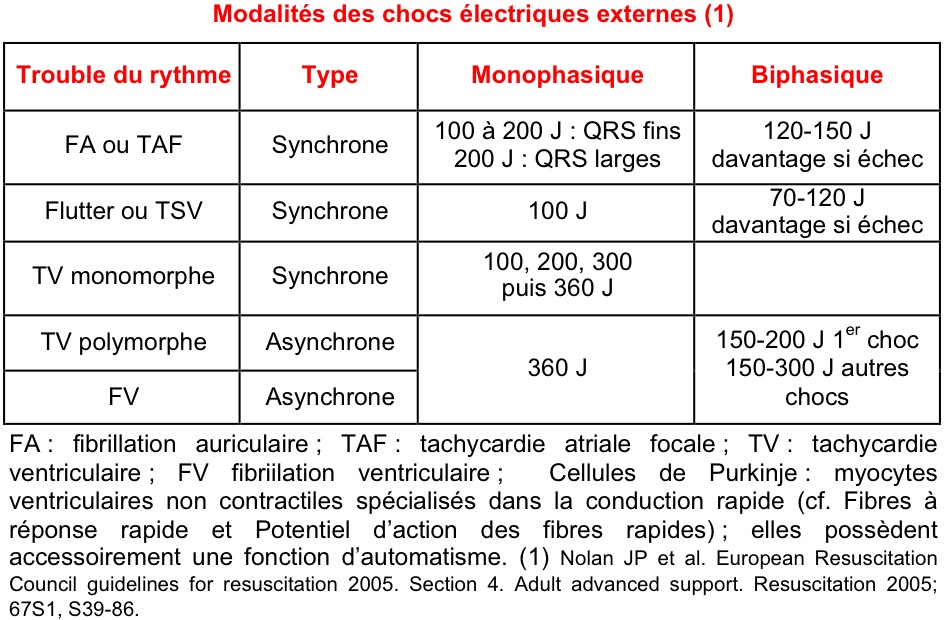

Pour une FA,TAF, flutter, TSV, ou TV monomorphe, on débute en général la cardioversion par un choc biphasique de faible/moyenne énergie et on augmente l’énergie du choc en cas d’échec. Les ondes de choc biphasiques sont plus efficaces que les monophasiques. La cardioversion est synchronisée (choc délivré pendant un complexe QRS). Certaines tachycardies sont plutôt rebelles : tachycardies atriales multifocales, TV fasciculaires.

Pour une TV polymorphe ou une fibrillation ventriculaire, on débute par une défibrillation avec choc de haute énergie en mode asynchrone (délivré à n’importe quel moment, car aucun complexe QRS n’est identifiable).

Références : (ERC 2021) [1], AHA 2010 [2], ESC 2016 [3].

Cardioversion d’une TV polymorphe ou FV (ERC 2021, [1]), (AHA 2015 [2])

La cardioversion électrique d’une fibrillation atriale est la méthode la plus efficace pour rétablir le rythme sinusal, les complications sont rares, mais cette technique nécessite une anesthésie générale (propofol, midazolam…) [3]. Elle est contre-indiquée en cas de FA secondaire à une intoxication digitalique ou à une hypokaliémie.

Les recommandations de la SFMU en 2015 [4] préconisent :

- un défibrillateur externe biphasique ;

- un positionnement antéropostérieur des électrodes, de préférence au positionnement antérolatéral ;

- un positionnement des électrodes à distance d’un éventuel dispositif implanté (pacemaker, défibrillateur) et un contrôle du dispositif après cardioversion ;

- une sédation brève dans les conditions techniques de sédation avant d’effectuer un CEE chez un patient conscient. Le propofol est le médicament de choix pour cette sédation (administration IV lente et titrée de 0,5 à 0,8 mg.kg-1) ;

- une induction en séquence rapide avec intubation orotrachéale doit être envisagée dans les situations à haut risque d’inhalation (obésité, grossesse, hernie hiatale, diabète et prise récente d’aliments solides) ou en cas de défaillance cardiaque gauche aiguë lorsqu’une sédation prolongée est prévisible ;

- une énergie initiale (courant biphasique) faible de 200 Joules pour une FA (entre 120 et 200 Joules pour un flutter). En cas d’échec d’un premier choc, une énergie supérieure est recommandée ;

- un choc synchrone avec les complexes QRS, afin de prévenir l’apparition d’une arythmie ventriculaire ;

- une surveillance post sédation avec monitorage du rythme est recommandée pendant trois heures.

La suite est réservée aux membres et stagiaires du site.

Se connecter | Devenir membre | Devenir stagiaire