« Maladie du myocarde (cf. Cardiomyopathie) qui entraîne une hypertrophie ventriculaire gauche et/ou droite ou seulement une portion » (AHA 2020) [1], (ESC 2014) [2]. C’est une maladie primitive du muscle (autosomique dominante à pénétrance variable et qui touche 0,2-0,5% de la population) [4]. La prévalence de l’hypertrophie asymptomatique ou symptomatique chez les jeunes adultes aux États-Unis est voisine de 1 adulte pour 500 (variable selon les registres [1]). Le diagnostic est posé en général après 35 ans, parfois plus tôt (6% < 16 ans [12]). L’évolution peut se compliquer d’arythmie ventriculaire fatale et d’insuffisance cardiaque.

L’ECG est évocateur dans la majorité des cas, l’échographie est plus précise, mais le gold standard est l’IRM. Le diagnostic différentiel principal est une hypertrophie ventriculaire secondaire à une adaptation (ex. sport, HTA, obstacle à l’éjection), mais d’autres hypothèses doivent être éliminées. Il est recommandé de prendre l’avis d’un centre expert, en cas de doute ou pour le diagnostic précis, le dépistage familial et la prise en charge.

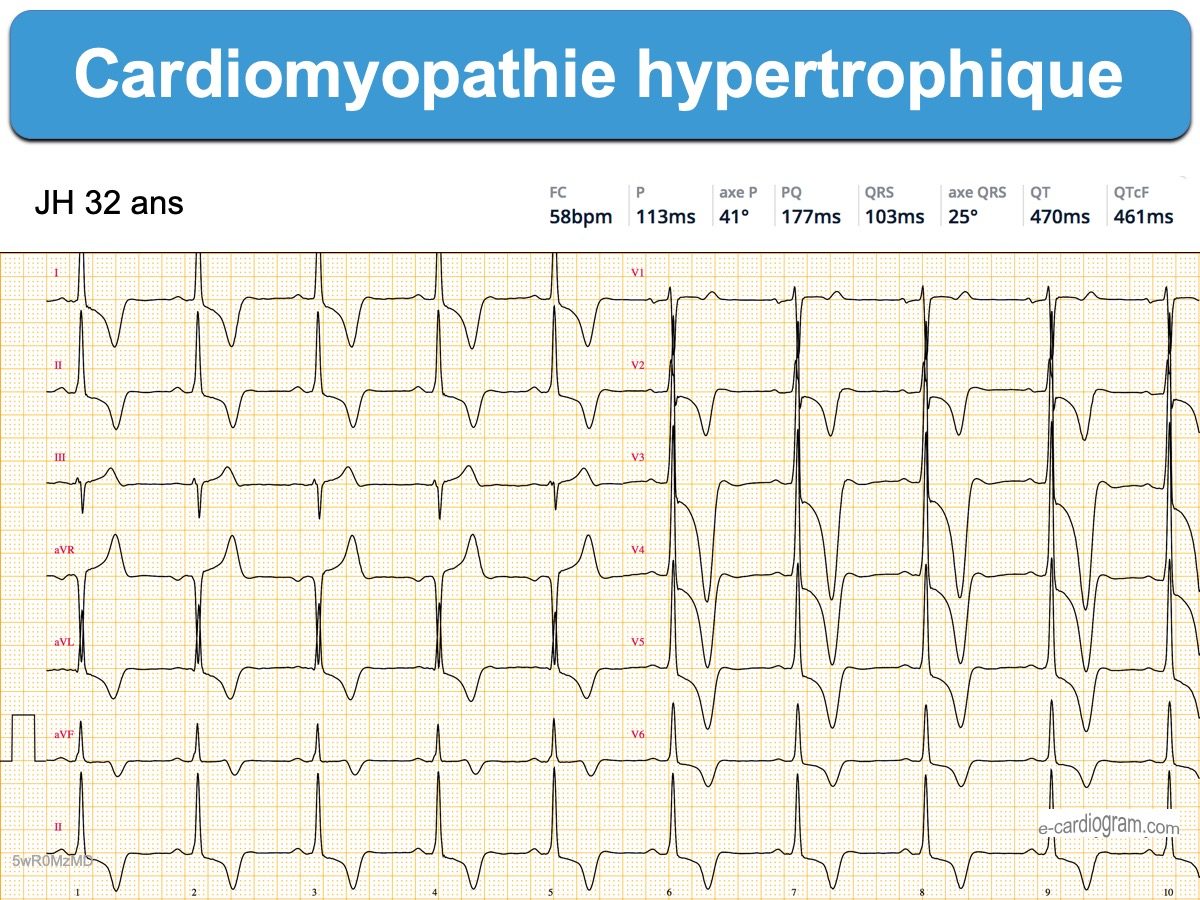

ECG

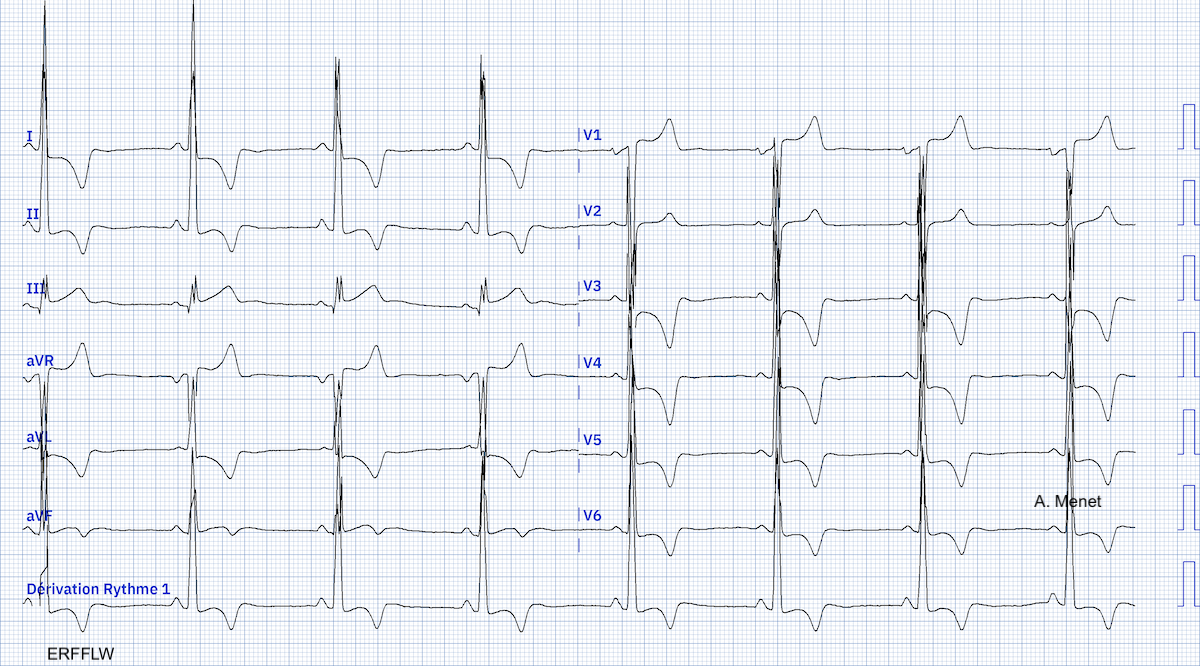

L’ECG est recommandé dans le cadre d’un dépistage familial, lors de l’évaluation initiale du diagnostic et pour le suivi (tous les 1-2 ans). Il est exceptionnellement normal, le plus souvent atypique [1][2]. Les signes électriques directs ou indirects d’hypertrophie sont évocateurs [5] :

- ondes R ou ondes S anormalement amples de V2 à V6 (et DI-VL) avec retard de la déflexion intrinsécoïde en rapport avec l’augmentation de masse ventriculaire (indice de Sokolow souvent > 50 mm). À l’inverse, des QRS microvoltés en V6-DI-VL sont possibles en fin d’évolution.

- ondes Q anormales ≥ 40 ms dites ondes q de pseudo-nécrose, fines et profondes, précédant des ondes R amples et prédominant dans les territoires postéro-latéral ou antéro-apical (voir exemple [7]). Elles sont dues à un remplacement du muscle par de la fibrose.

- sous-décalage de ST ou/et surtout des ondes T inversées géantes (souvent > 10 mm ou 1 mV) dans les dérivations ne comportant pas d’onde Q (forme apicale) [8]. À l’inverse, des ondes T positives amples associées à des ondes Q sont possibles (forme septale).

- sus-décalage de ST anomal, mais peu ample souvent secondaire à l’amplitude des ondes S (discordance appropriée) et prolongé par des ondes T inversées [9].

- hypertrophie atriale gauche et/ou hypertrophie atriale droite.

- parfois intervalle P-R court ± préexcitation [10][11] ou conduction nodale accélérée

Certaines CMH ont des QRS tellement amples qu’ils ne « tiennent » pas dans le format de l’ECG, aussi une réduction de calibrage est nécessaire, parfois automatiquement réalisée par l’électrocardiographe.

L’évolution naturelle se complique d’anomalies de conduction (bloc AV ou bloc de branche), d’anomalies du rythme supraventriculaire (dysfonction sinusale, FA…) et surtout ventriculaire : ESV ou tachycardies ventriculaires (fréquemment non soutenues). Un ECG de longue durée est recommandé en cas de symptômes évocateurs (palpitations, syncope…).

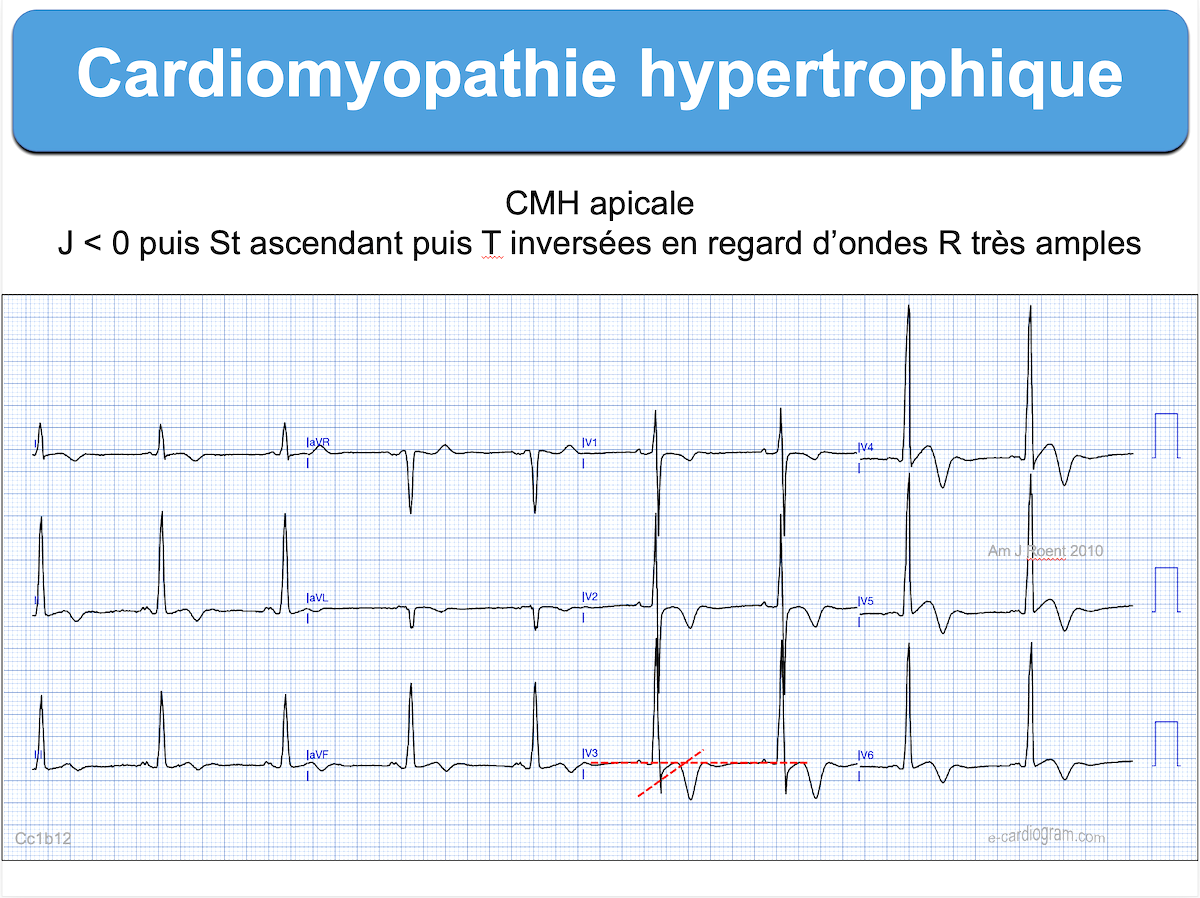

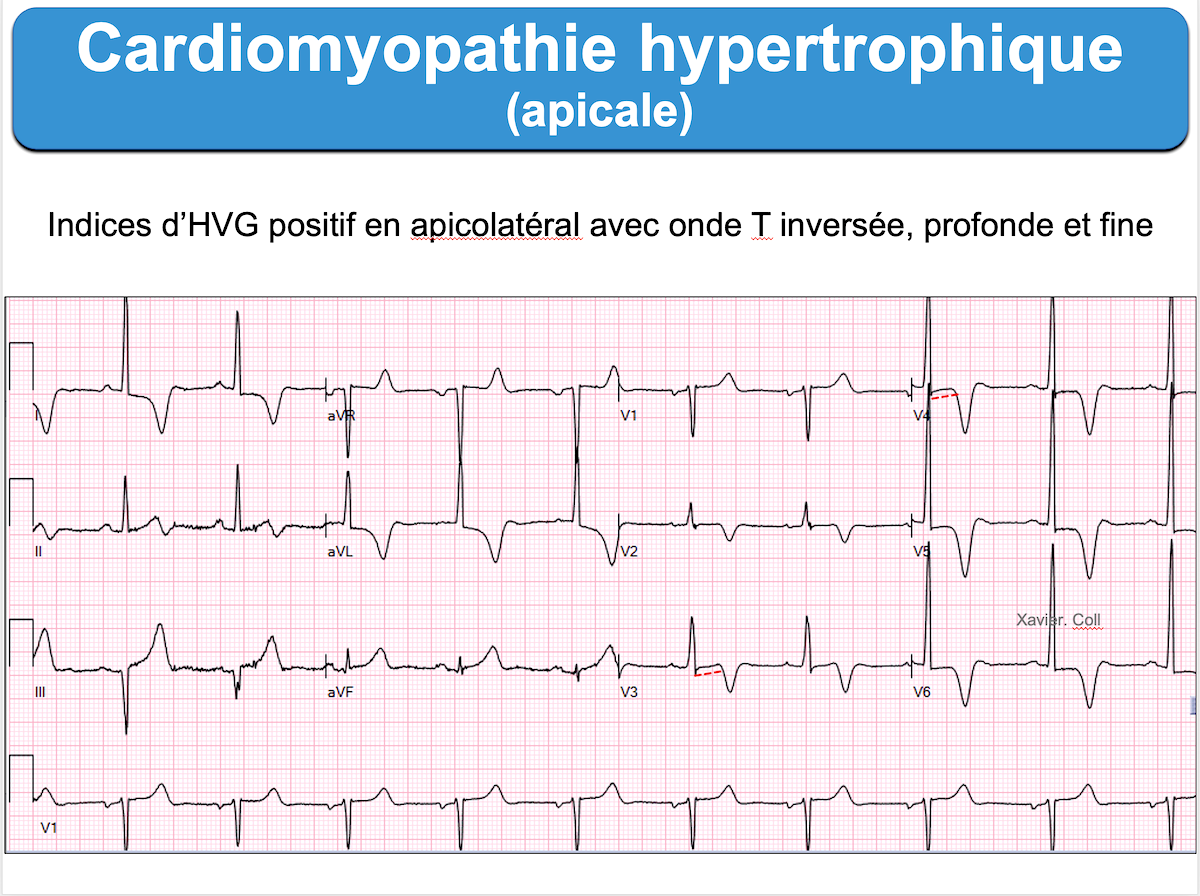

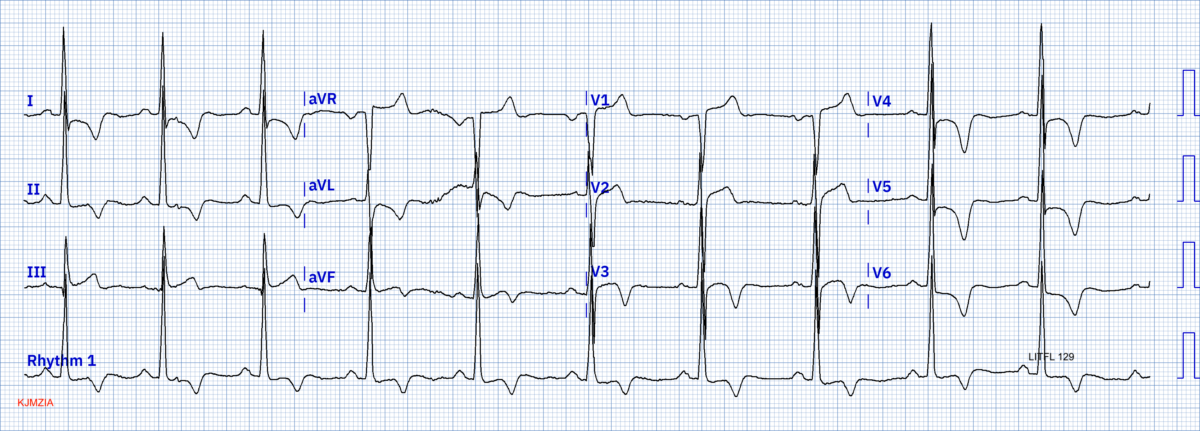

La cardiomyopathie hypertrophique apicale

C’est une forme rare de cardiomyopathie hypertrophique qui prédomine chez les patients asiatiques (25% des CMH au japon vs 2 à 9% en occident) (Sakamoto 1976, Yamaguchi syndrome [8]).

- L’ECG peut être évocateur devant l’existence d’ondes T inversées géantes (souvent > 10 mm ou 1 mV) dans les dérivations précordiales, en regard de grandes ondes R. Le segment ST ascendant qui précède débute en dessous de la ligne de base. L’onde T inversée se termine légèrement positivement.

- Elles n’entrainent pas d’obstruction dynamique à l’éjection du VG.

- Voir IRM d’une CMH apicale (superbe) ici

- Voir vidéo écho LITFL ici

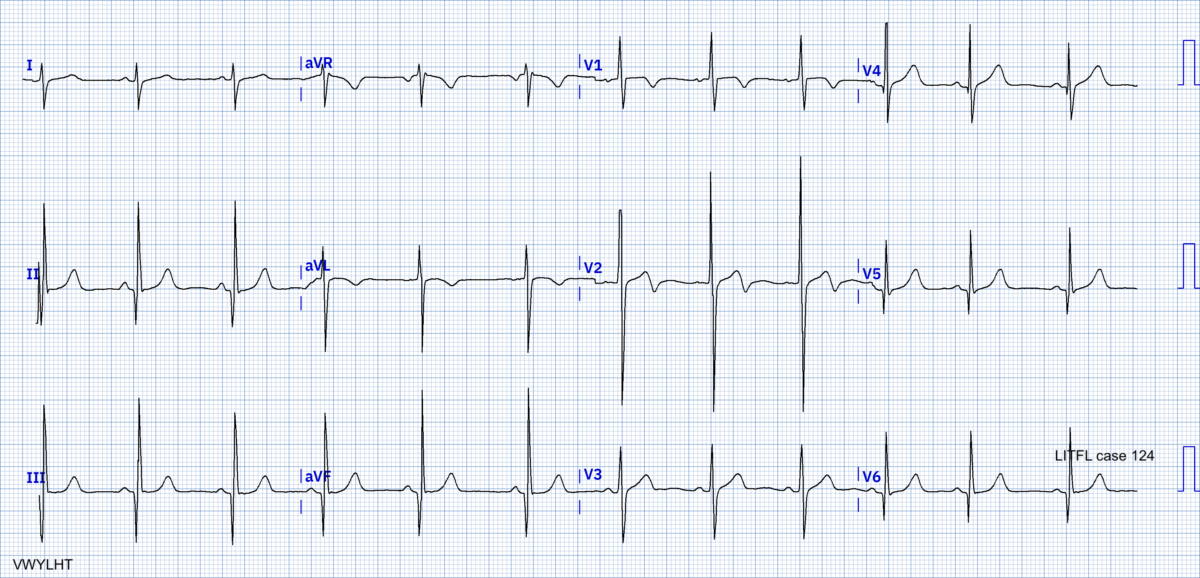

La cardiomyopathie hypertrophique septale

- L’ECG peut être évocateur devant l’existence d’ondes Q profondes, mais peu larges (Q de pseudo-nécrose) dans les dérivations précordiales en regard de grandes ondes R ou non. Une grande onde R initiale en V1-V2-V3 (qui explorent le septum) peut traduire l’hypertrophie septale.

- Elles entrainent une obstruction dynamique à l’éjection du VG.

- Voir cas clinique avec écho cœur LITFL [7]

Diagnostics différentiels

- Hypertrophie ventriculaire secondaire à une adaptation (ex. sport, HTA, obstacle à l’éjection comme un RAC)

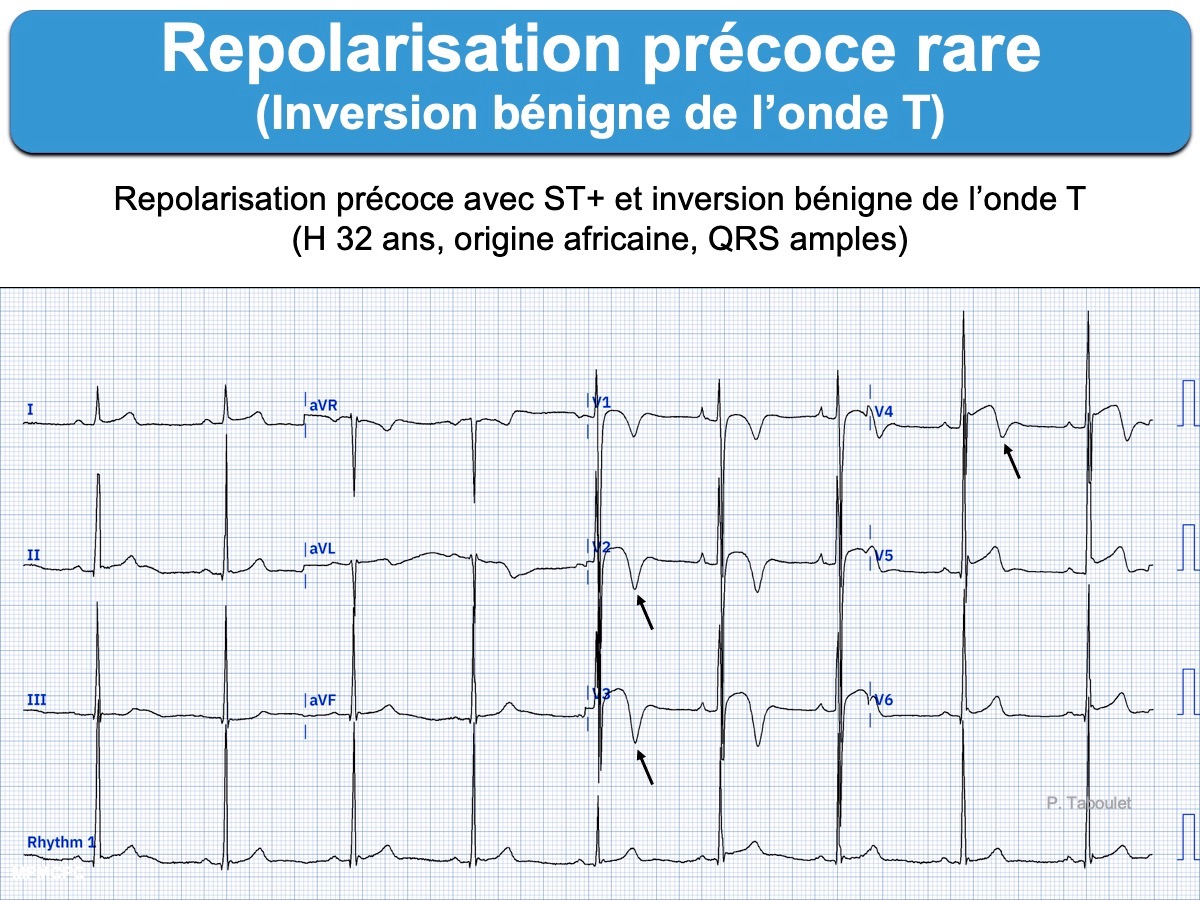

- Variante de repolarisation normale chez les sujets d’origine africaine et les athlètes (cf. Black repolarisation) [10]. L’onde T s’inverse à partir d’un segment ST ascendant, qui démarre initialement au-dessus de la ligne de base (≠ CMH).

- Amylose cardiaque : en cas de microvoltage diffus

- Maladie de Fabry

Complications

- Syncope, insuffisance cardiaque, fibrillation atriale, arythmie ventriculaire

- La mort subite est plus fréquente chez l’enfant et l’adulte jeune (7 à 8 %/an), annoncée par des facteurs de risque [6]. Elle est parfois le mode de révélation ( âge moyen 40 ans, 14-57 ans) [13]. Chez les patients à haut risque, la pose d’un défibrillateur implantable automatique est recommandée de façon prophylactique (cf. Recommandations ESC 2021 [2]).

Traitement

Le traitement des symptômes invalidant repose sur les médicaments du type bêtabloquant ou inhibiteur calcique, proposés pour diminuer la contractilité du muscle cardiaque, mais parfois insuffisamment efficaces. L’adjonction de diurétique est souvent nécessaire prudemment pour diminuer les signes congestifs.

Plus rarement, on fait appel à des solutions plus invasives, comme l’alcoolisation septale (injection d’alcool dans la coronaire) ou la chirurgie (myomectomie). Mais il existe de nouvelles molécules prometteuses, comme les inhibiteurs sélectifs de la myosine cardiaque. Les indications doivent être posées par des spécialistes dans des centres de références spécialisés.

Guidelines

Guidelines [ESC 2014] [2]

Guidelines AHA/ACC 2020 [1]

Congrès Marocain : histoire familiale de CMH très bien documentée (MC Malergue 2021).

Références (abonnés)

La suite est réservée aux membres et stagiaires du site.

Se connecter | Devenir membre | Devenir stagiaire